ファインディ、企業のAI導入・活用を支援する「AI Accelerate by Findy Team+」を提供開始

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社(東京都品川区、代表取締役:山田 裕一朗、以下「当社」)は、ソフトウェア開発における「開発生産性」に関する実態調査を実施しましたので、結果をお知らせします。本調査結果の全容は、ファインディ公式サイトにて公開しています。今後も定期的な調査実施を予定しておりますが、今回は調査データの価値を広く共有するため、全調査結果を公開しています。

◾️ 調査結果サマリー

・開発生産性に対する認識は前向きだが、実践面でのギャップが課題

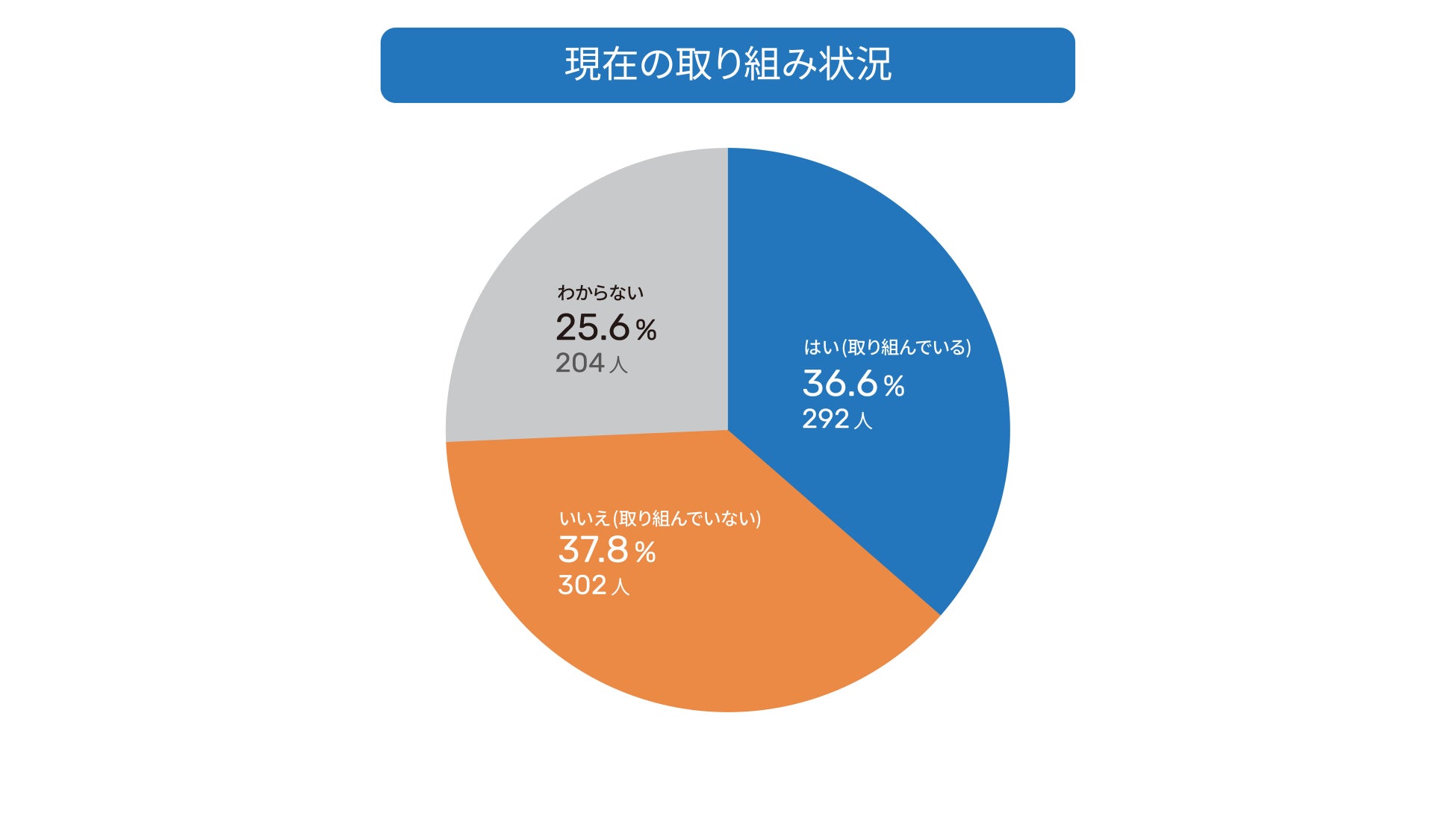

IT従事者の44.3%が開発生産性に肯定的な見解を示す一方、37.8%は「取り組んでいない」と回答し、25.6%が「わかならい」と回答。半数近くは開発生産性への認識は前向きであるものの、実践面との乖離が課題として明らかに。特にアジャイル開発の実践者においては65.2%が肯定的な印象を抱いており、ウォーターフォール開発者の39.5%を大幅に上回る結果に。しかし、実際の取り組み状況では25.6%が自組織の状況を把握しておらず、認識と実践の間でのギャップが見受けられる。

・技術的な課題よりも組織運営の課題がより深刻

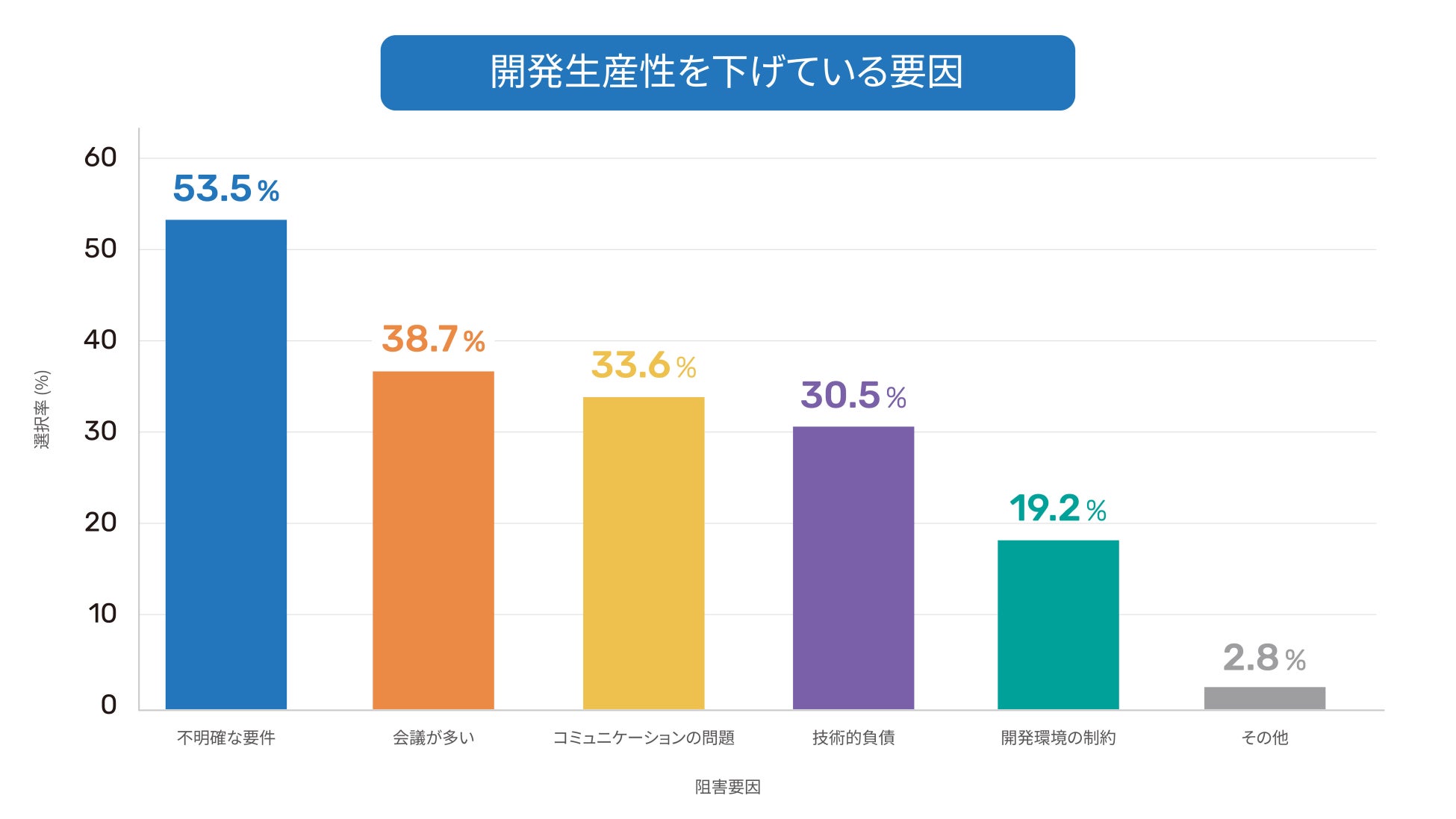

開発生産性を阻害する要因として「要件定義の不明確さ」(53.5%)、「会議の過剰な頻度」(38.7%)、「組織内コミュニケーションの非効率性」(33.6%)が上位に。技術的制約以上に組織運営が生産性を制限している実態が明らかになり、特に日本固有の会議体制とコミュニケーション構造といった課題から、納期遅延や成果物の品質低下が恒常的に発生している状況が考えられる。

・ソースコード管理ツールの差異がAI活用の格差を生む可能性

GitHubの利用率が30.5%であるのに対し、多くの開発現場でVisual SourceSafe(15.8%)やSubversion(13.7%)といった従来型ツールが依然として使用されている。これらの従来型ツールの利用は、GitHub Copilot、Cursor、Devinといった最新のAI開発支援ツールの活用を制限し、組織間の技術的競争力に差異が生じる可能性が懸念される。

・開発者体験(Developer Experience )に課題

開発者体験に関する満足度調査では、CI/CDパイプラインの満足度はわずか14.2%に過ぎず、ドキュメント管理システム(17.5%)、開発環境整備(24.7%)、タスク管理システム(20.3%)のいずれも満足度が低い結果に。多くの組織で基礎的な開発インフラの整備が不十分であり、開発プロセスの自動化による効率向上の機会を逸していることが見受けられる。

・「何を測るべきか」の共通認識の欠如

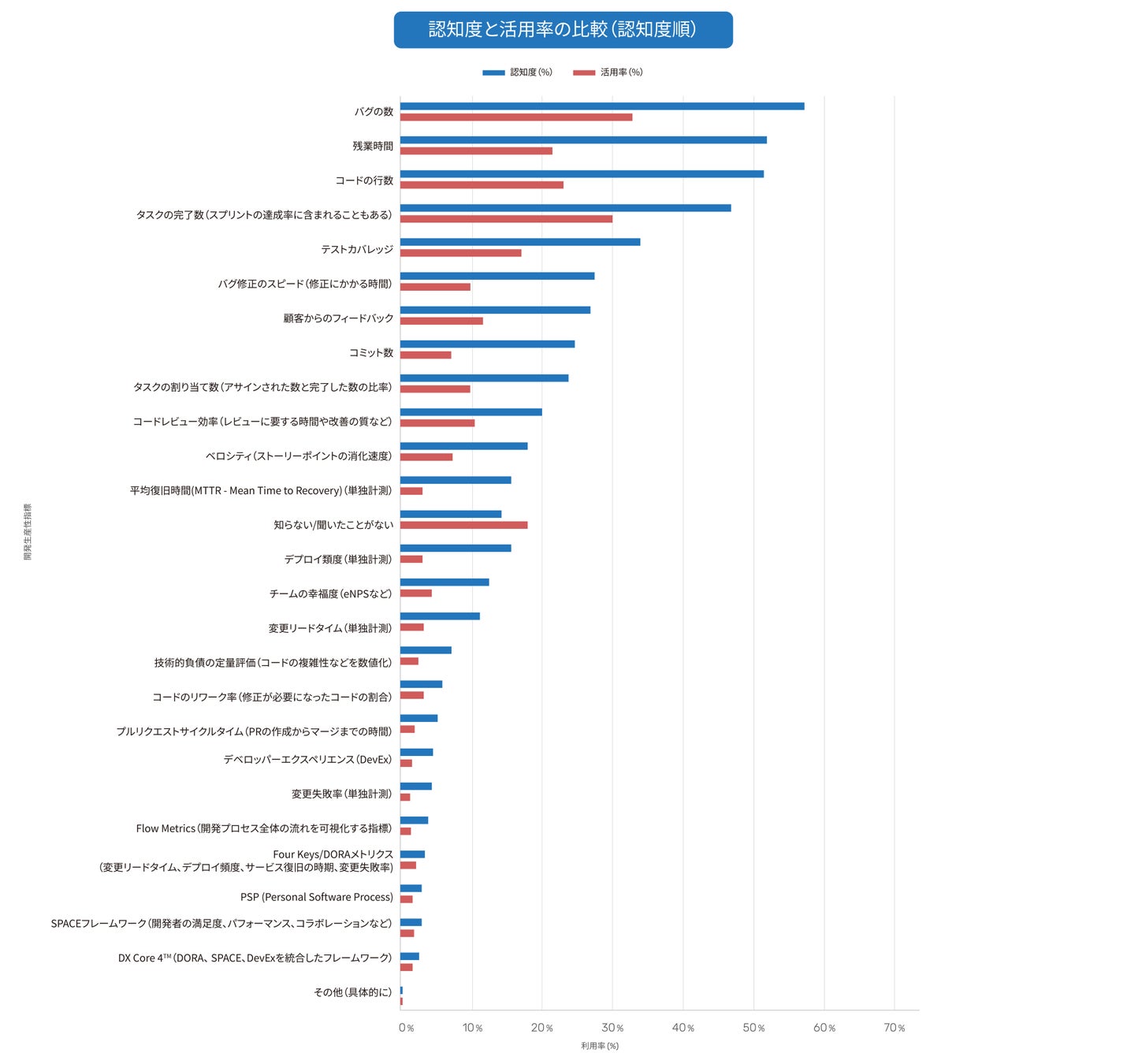

開発生産性指標の認知度調査では、従来型指標への過度な依存が確認されました。「バグの数」(58.1%)、「残業時間」(53.3%)、「コード行数」(52.9%)といった従来型指標の認知度が高い一方で、現代的指標とされる「Four Keys/DORAメトリクス」(4.3%)や「SPACEフレームワーク」(3.8%)の浸透は限定的。組織間での指標選択が分散しており、業界全体として「開発生産性測定の標準的指針」が確立されていない状況が明らかに。

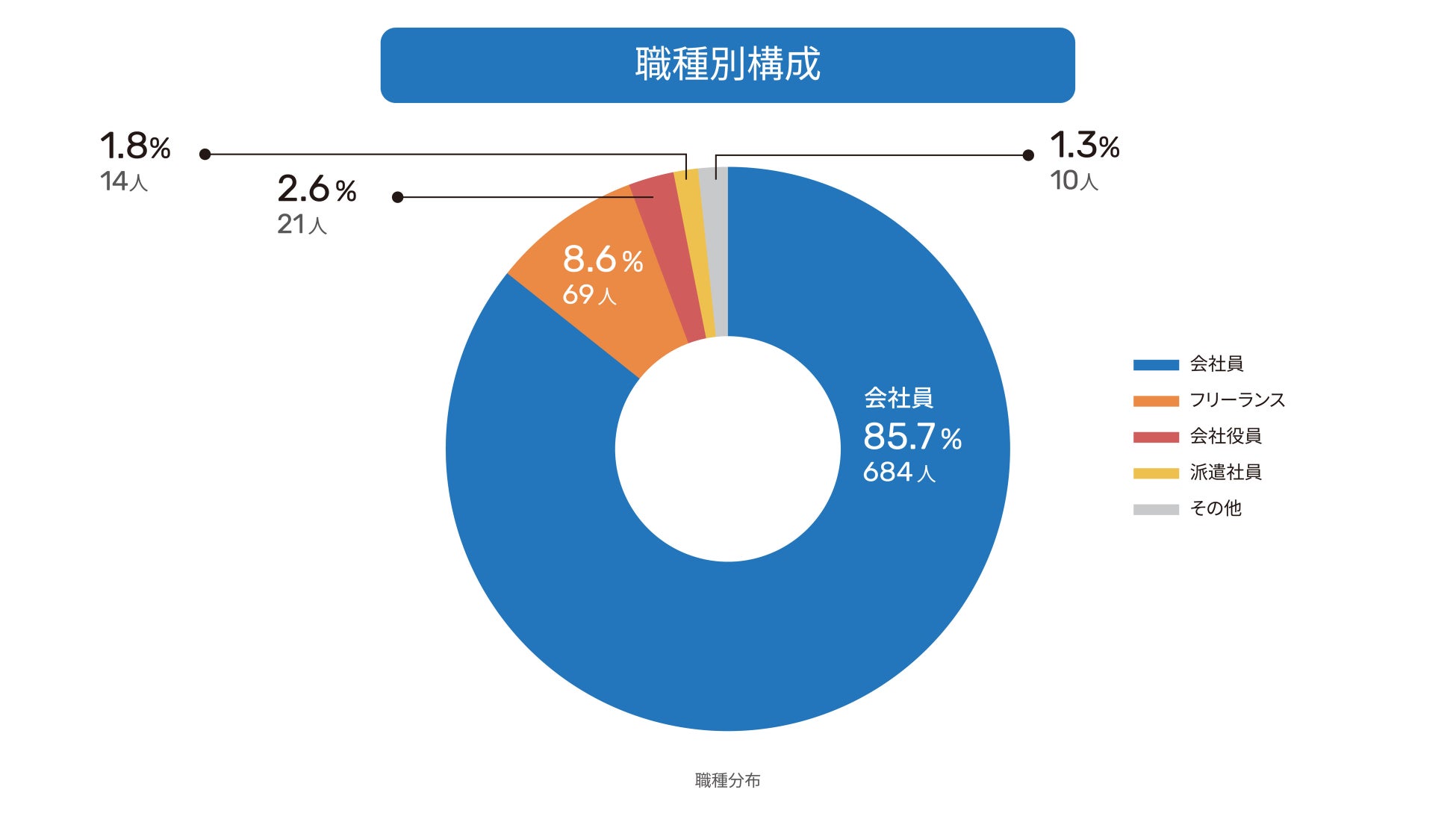

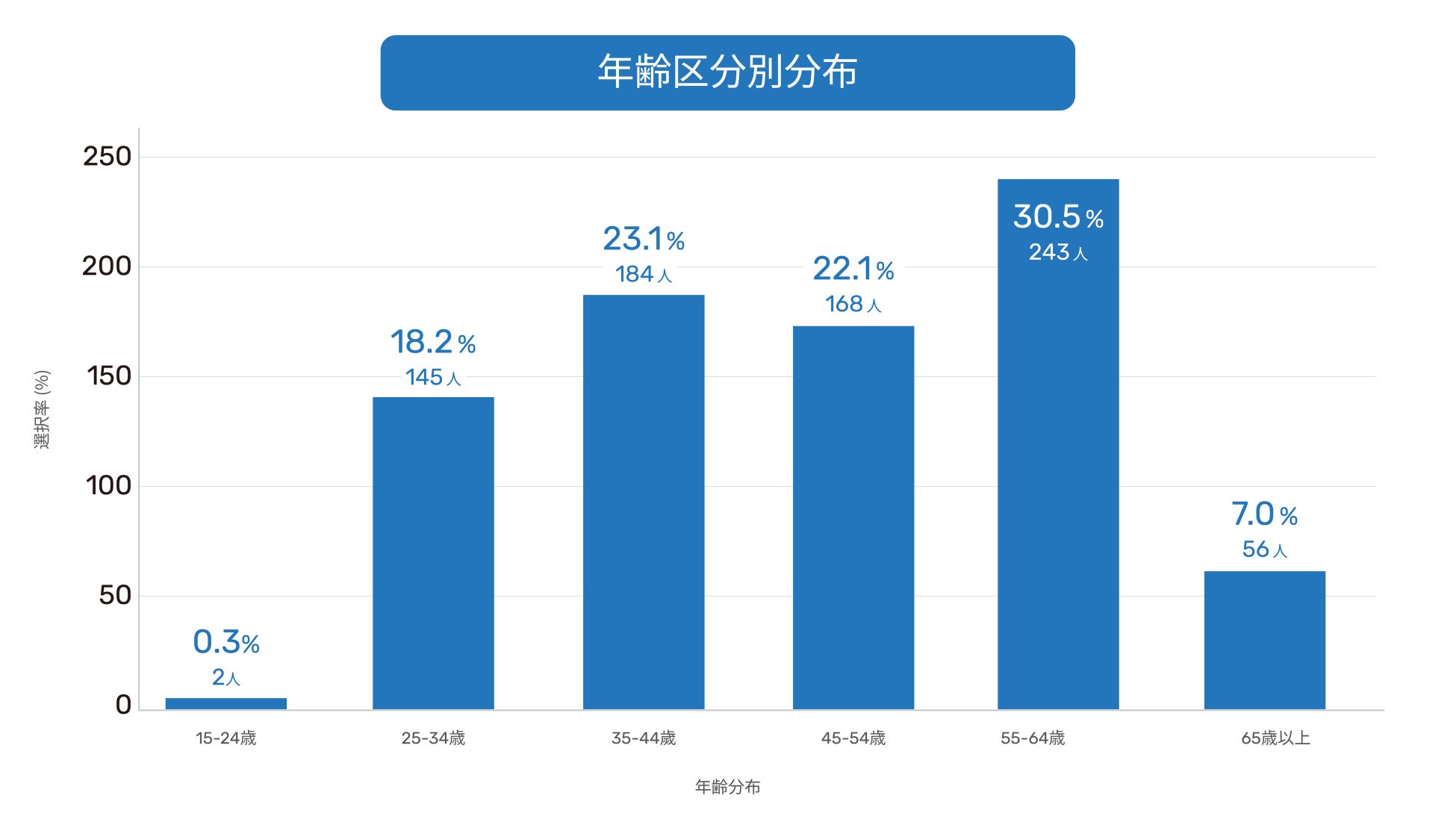

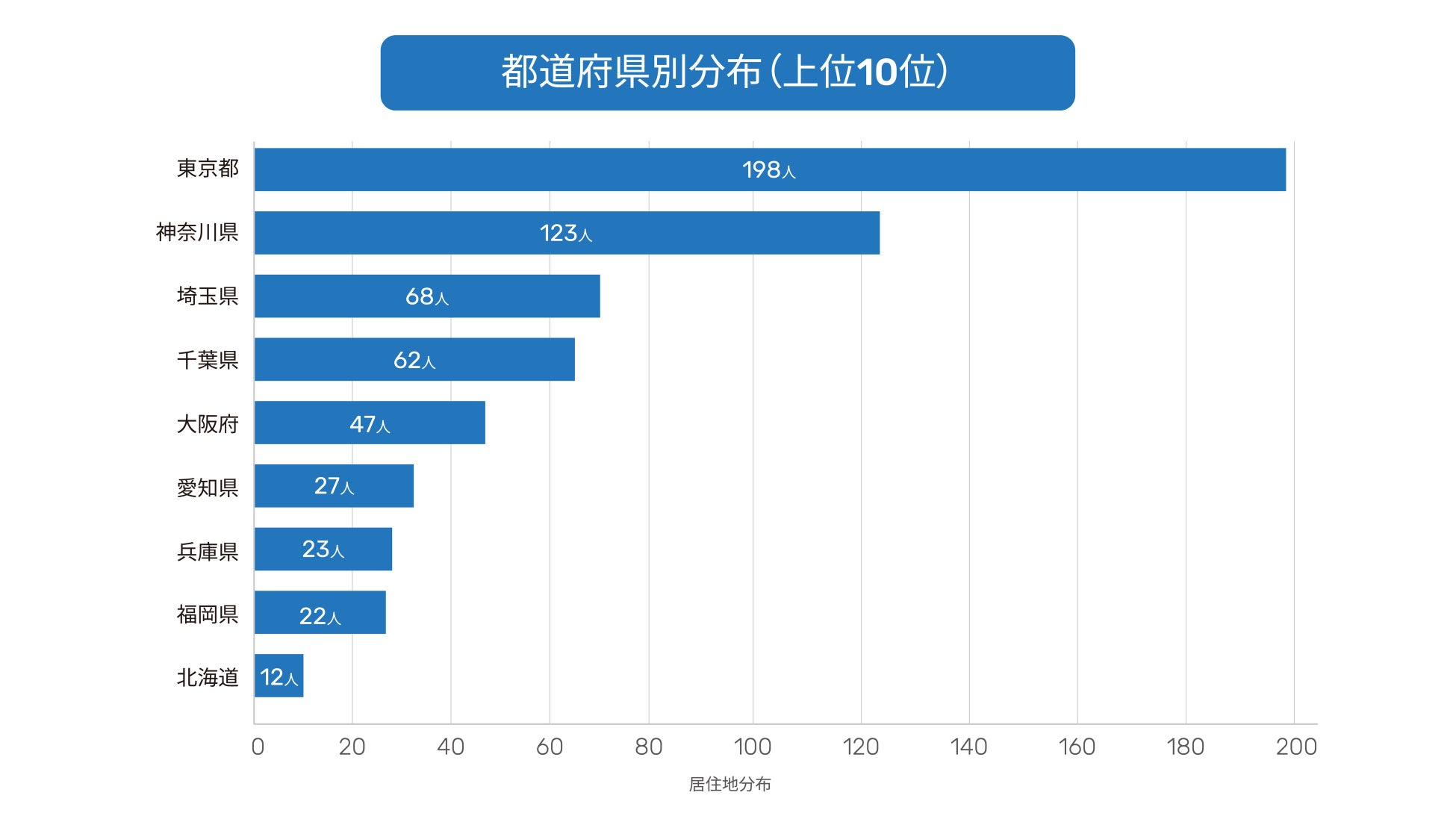

◾️ 調査概要

・調査対象: ソフトウェア開発(組み込み開発を含む)に直接関わるエンジニア、プロダクトマネージャー、プロジェクトマネージャー、エンジニアリングマネージャー、開発責任者など

・調査方法: インターネット調査

・調査期間: 2025年4月2日(水)~2025年5月21日(水)

・調査主体: ファインディ株式会社

・実査委託先: GMOリサーチ&AI株式会社

・有効回答数: 798名

(※)本調査はファインディ株式会社の利用ユーザーに対する調査ではないことをご留意ください。

開発生産性に対する印象について複層的な実態が明らかになりました。最も多いのは「どちらでもない」と回答した48.1%(384人)で、次に「ポジティブ」な印象を持つ人が44.3%(354人)、「ネガティブ」な印象を持つ人はわずか7.6%(61人)でした。

「ネガティブ」な反応が極めて少ない(7.6%)ことから、開発生産性向上に対する根本的な反対や抵抗感は少ないことを示しており、適切なアプローチにより中立層をポジティブ層に転換できる可能性があることを示唆しています。

また、実際の取り組み状況としては全体の36.6%が「開発生産性向上に取り組んでいる」と回答しました。一方で、37.8%は「取り組んでいない」と回答し、25.6%が「わからない」と回答し、自組織の取り組み状況を把握していないことが明らかになりました。

開発フレームワーク別での開発生産性へのポジティブ印象率は以下の通りです。アジャイル実践者のほうがポジティブ率は高い傾向が明らかになりました。

| フレームワーク | 対象者数 | ポジティブ印象者数 | ポジティブ率 |

|---|---|---|---|

| アジャイル系 | 245名 | 146名 | 59.6% |

| ウォーターフォール | 294名 | 116名 | 39.5% |

| 差 | – | – | 20.1ポイント |

また、「開発生産性向上への取り組み」状況でもアジャイル実践者の方が高い傾向でした。

| フレームワーク | 対象者数 | 取り組み実施者数 | 取り組み率 |

|---|---|---|---|

| アジャイル系 | 245名 | 117名 | 47.8% |

| ウォーターフォール | 294名 | 105名 | 35.7% |

| 差 | – | – | 12.1ポイント |

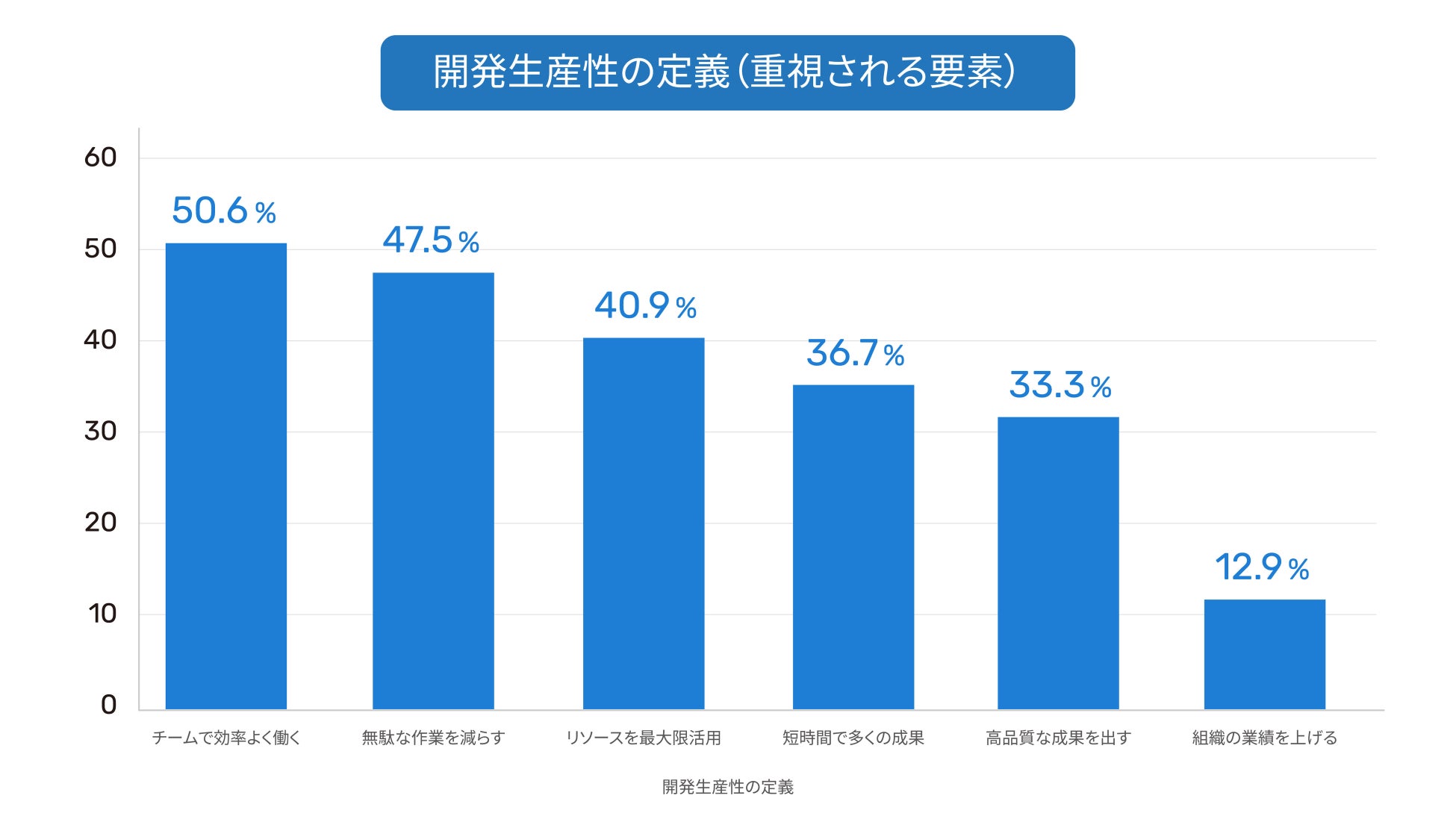

「あなたが考える『開発生産性』とは、主にどのようなものだと思いますか?」という質問に対し、「チームで効率よく働く」(50.6%)と「無駄な作業を減らす」(47.5%)が上位を占めました。この結果は、IT従事者が開発生産性を個人のコーディング速度のような個人的な能力としてではなく、チーム全体で協調し、効率的に働くことと捉えていることを示唆しています。また、短期的な業績数値よりも、持続可能なプロセス改善を重視する傾向が見られます。このように、IT従事者たちの回答からは、開発生産性をチーム全体の協調と効率性の観点から捉え、短期的な業績向上よりも持続可能なプロセス改善を重視する傾向が読み取れます。

開発生産性における主な課題は技術面ではなく、組織運営に起因することが明らかになりました。具体的には、53.5%のIT従事者が「要件定義の不明確さ」を最重要課題として指摘し、次いで38.7%が「会議の過剰な頻度」、33.6%が「組織内コミュニケーションの非効率性」を課題として挙げています。これらの組織的な要因により、納期遅延、成果物の品質低下、および開発リソースの非効率的な配分が恒常的に発生していることが見受けられます。特に、日本固有の会議体制とコミュニケーション構造が、技術的な制約以上に生産性を制限する要因と考えられます。

「主に使用しているソースコード管理ツール」について、利用状況に明確な二極化が見られました。最も多く利用されているのはGitHub(30.5%)でしたが、Visual SourceSafe(15.8%)やSubversion(13.7%)といった従来型のツールも多くの組織で依然として利用されています。

この状況は、単なるツールの選択に留まらない重要な課題を示唆しています。GitHub Copilot、Cursor、Devinといった革新的なAI開発支援ツールが急速に普及する中、本調査によって、従来型ツールを使用している組織がこれらの最新AI機能を十分に活用できないという技術的な制約を抱えている構造的な問題が明らかになりました。

| ツール名 | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| GitHub | 243 | 30.5 |

| Microsoft Visual SourceSafe(VSS) | 126 | 15.8 |

| Subversion(SVN) | 109 | 13.7 |

| Azure DevOps(Repos) | 67 | 8.4 |

| GitLab | 64 | 8.0 |

| CVS(Concurrent Versions System) | 29 | 3.6 |

| Team Foundation バージョン管理(TFVC) | 19 | 2.4 |

| Bitbucket | 14 | 1.8 |

| Gitea | 13 | 1.6 |

| SourceForge | 13 | 1.6 |

| Perforce(Helix Core) | 10 | 1.3 |

| Mercurial(Hg) | 3 | 0.4 |

| その他 (具体的に) | 88 | 11.0 |

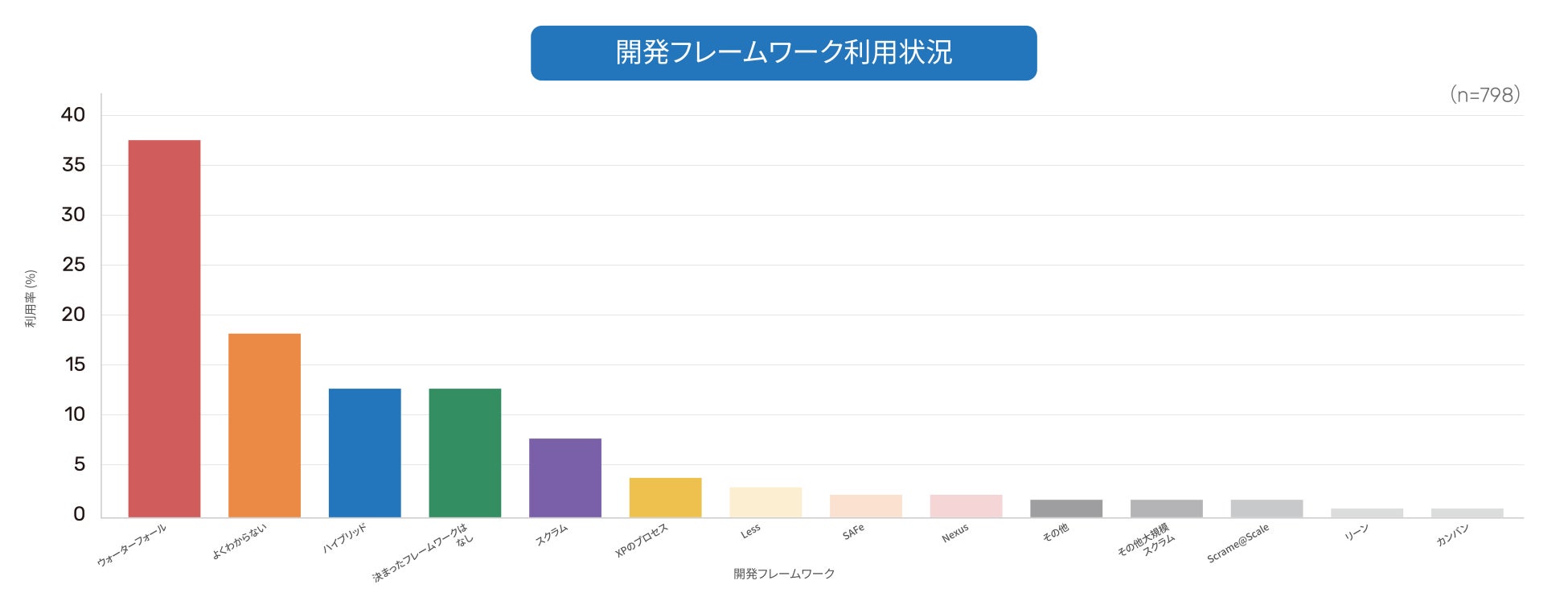

開発フレームワークの採用状況においては、ウォーターフォール開発が36.8%と最も高く、従来型の開発手法が主流となっていることが確認されました。また「開発フレームワークはよくわからない」との回答が2番目に多い18.2%(145名)を占め、これは純粋なアジャイル手法の合計(16.9%)を上回る結果となりました。この結果は、多くの組織で開発手法の体系化と浸透が進んでいない状況や、日本企業における開発プロセスの選定基準が明確でない現状を反映しています。

開発生産性の向上には、開発手法の体系的な整備と組織全体での共有が必要です。開発フレームワークが明確でないことは、部門間の協働や知見の共有、生産性の定量的評価を妨げる要因となるため、この課題への対応は、各種改善施策の効果を最大限に引き出すための重要な基盤となります。

開発生産性の指標について、従来型の指標が現在も開発現場の主流であり、特に「バグの数」(58.1%)が最も高く、続いて「残業時間」(53.3%)、「コード行数」(52.9%)が上位を占める結果となりました。これらの指標は測定が容易で理解しやすいものの、開発プロセスの効率性や成果物の質という開発生産性の本質的な側面を十分に反映できていない可能性があります。このような従来型指標の広範な採用は、多くの組織が開発生産性の評価において、より包括的で現代的な指標への移行過程にあることを示唆しています。

また全体的な傾向として、指標の認知度と実際の活用率には大きな乖離があります。特に「Four Keys/DORAメトリクス(※1)」や「SPACEフレームワーク(※2)」といった現代的な指標の低い浸透度です。「Four Keys/DORAメトリクス」の認知度はわずか4.3%、「SPACEフレームワーク」は3.8%にとどまっており、日本の開発現場における生産性測定の課題が浮き彫りになっています。

(※1)Four Keysは、開発チームのパフォーマンスを計測する4つの指標です。4つの値を計測し、継続して改善を繰り返すことで、ソフトウェアデリバリーのスピードと安定性を向上させることができます。 それにより、生産性の向上を目指すことがFour Keysの目的です。

(※2)SPACEフレームワークは、2021年に「LeanとDevOpsの科学」の著者、Nicole Forsgren氏がGithub、ビクトリア大学、Microsoft Researchなどのチームと共に開発した、開発チームの生産性を測定するためのツールです。

本調査結果の全容は、ファインディ公式サイトにて公開しています。その他にも開発生産性指標の認知度と活用率、技術環境と開発プロセスの現状など、開発生産性に関する実態を様々な角度から調査・分析しています。今後も定期的な調査実施を予定しておりますが、今回は調査データの価値を広く共有するため、全調査結果を公開しています。

本調査結果データを一部引用・二次利用等される場合は、「ファインディ株式会社調べ」と表記の上、リンクのご協力をお願いいたします。

リンク先:https://findy.co.jp/3036/

2016年に創業したファインディ株式会社は、「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」をビジョンに掲げたスタートアップです。エンジニアが不安なく挑戦できる世界共通のプラットフォームを作るために、世界中のエンジニアが使用するソースコードやイシューを管理する開発プラットフォームである「GitHub」「GitLab」「Jira」等のデータを解析し、エンジニアスキルや生産性の可視化を実現してまいりました。その技術をもとに、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐ戦略支援SaaS「Findy Team+(チームプラス)」、及び開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」を展開。さらに、幅広いエンジニアを対象にした自社イベントを2017年から2024年10月時点までで累計400回以上開催し、2万人以上のエンジニアの方にイベントサイトへ登録いただいています。これらにより、国内外のエンジニア人材不足やDX内製化、人的資本経営の課題を多角的に解決しています。当社が展開するサービスの累計会員登録数は約20万人、登録企業数は3,000社(※)まで成長。その中でも、経営と開発現場をつなぐ戦略支援SaaS「Findy Team+」は、国内外のスタートアップ企業から大企業まで約850社(トライアル含む)にお使いいただいております。

(※)Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Toolsの4サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。