【IT/Webエンジニア調査】生成AI技術・ツールの普及をきっかけに3人に2人のエンジニアが今後のキャリアを検討

近年、ソフトウェア開発における生産性向上の重要性が高まっています。AI技術の活用が進まないことにより、日本のIT業界の国際競争力が低下する懸念が顕在化しています。IT人材の不足やレガシーシステムの問題に加え、世界的な技術革新が加速する中、特に生成AIの台頭により開発プロセスが大きく変化しており、IT業界は重要な転換期を迎えています。

こうした背景を踏まえ、当社ではソフトウェア開発における生産性の実態調査を実施しました。これまで開発生産性という概念に対するエンジニアの理解度や、AI技術の活用状況については十分な調査がなされておらず、早急な実態把握が必要とされています。

私たちの調査過程において重要な課題が浮き彫りになりました。GitHub Copilot、Cursor、Devinなどの最新AI開発支援ツールがグローバルスタンダードになりつつある一方で、国内では未だにサポート終了したVisual SourceSafeや従来型のSubversionなどを使用している組織が少なくありません。このことが先進的なAI開発支援機能の導入を阻む要因となって、将来的な競争力に重大な影響を及ぼす可能性があります。

本調査では、この課題を定量的に分析し、統計的に有意なデータに基づいた開発生産性の現状分析と改善に向けた提言を行うことを目指しています。798名という十分なサンプル数による統計的信頼性を確保し、豊富な経験を持つIT専門家からの知見を収集することで、AI活用といった技術面のみならず、組織運営、プロセス、企業文化に至るまで多角的な調査を行いました。

本調査結果を業界全体で共有することにより、日本のソフトウェア開発が直面している課題を解決し、国際競争力の回復に向けた具体的な改善策を提示する包括的な分析となっています。本報告書が日本のIT産業における変革の一助となることを願っています。

798名のIT従事者を対象とした調査により、日本の開発生産性の現状と改善策が明確になりました。

→ 詳細は「開発生産性への印象・認識」「開発生産性向上への取り組み状況」の章を参照

→ 詳細は「開発生産性の課題と阻害要因」の章を参照

→ 詳細は「開発環境の二極化とAIツール活用の課題」の章を参照

→ 詳細は「DevEx(Developer Experience)を取り巻く現状」の章を参照

→ 詳細は「開発生産性指標の認知度と活用率」の章を参照

本章では、IT従事者が「開発生産性」という概念をどのように受け止めているか、そして何を重視しているかを分析します。開発生産性の向上を図る前に、まずIT従事者の人々がこの概念に対してどのような印象を持ち、どのような要素を重要視しているかを理解することが重要です。

「開発生産性」という言葉に対する印象はなんですか?

表1. 開発生産性への印象に関する回答分布

| 選択肢 | 回答者数 | 割合 | 詳細内訳 |

|---|---|---|---|

| どちらでもない | 384人 | 48.1% | – |

| ポジティブ | 354人 | 44.3% | とてもポジティブ + どちらかというとポジティブ |

| ネガティブ | 61人 | 7.6% | とてもネガティブ + どちらかというとネガティブ |

| 合計 | 798人 | 100.0% | – |

調査結果から、開発生産性に対する印象について複層的な実態が明らかになりました。最も多いのは「どちらでもない」と回答した48.1%(384人)で、次に「ポジティブ」な印象を持つ人が44.3%(354人)、「ネガティブ」な印象を持つ人はわずか7.6%(61人)でした。

この「どちらでもない」という回答には複数の解釈が可能です:

重要なのは、「ネガティブ」な反応が極めて少ない(7.6%)ことです。これは開発生産性向上に対する根本的な反対や抵抗感は少ないことを示しており、適切なアプローチにより中立層をポジティブ層に転換できる可能性があることを示唆しています。

本調査では、「アジャイル実践者は開発生産性が嫌いである」という仮説を立てて検証を行いました。調査結果は、この仮説とは正反対の結果を示しました。

表2. 開発手法別の開発生産性に対するポジティブ印象の比較

| フレームワーク | 対象者数 | ポジティブ印象者数 | ポジティブ率 |

|---|---|---|---|

| アジャイル系 | 245名 | 146名 | 59.6% |

| ウォーターフォール | 294名 | 116名 | 39.5% |

| 差 | – | – | 20.1ポイント |

なお、詳細については後述するが「開発生産性向上への取り組み」でもアジャイル実践者の方が高い傾向でした。

表3. 開発手法別の開発生産性向上への取り組み状況の比較

| フレームワーク | 対象者数 | 取り組み実施者数 | 取り組み率 |

|---|---|---|---|

| アジャイル系 | 245名 | 117名 | 47.8% |

| ウォーターフォール | 294名 | 105名 | 35.7% |

| 差 | – | – | 12.1ポイント |

-scaled.jpg)

「あなたが考える「開発生産性」とは、主にどのようなものだと思いますか?」という問いに対する回答を分析すると、「チームで効率よく働く」(50.6%)と「無駄な作業を減らす」(47.5%)が上位を占める結果となりました。一方で、「組織の業績を上げる」と回答した割合は12.9%にとどまり、この差は統計的に有意な傾向として確認されています。

この結果は、IT従事者が開発生産性を個人のコーディング速度といった個人的な能力ではなく、チーム全体で協調して効率的に働くことと捉えていることを示唆しています。また、短期的な業績数値よりも、持続可能なプロセス改善を重視する傾向が見られます。

このように、IT従事者たちの回答からは、開発生産性をチーム全体の協調と効率性の観点から捉え、短期的な業績向上よりも持続可能なプロセス改善を重視する傾向が読み取れます。

本章では、組織における開発生産性向上への実際の取り組み状況を分析します。前章で明らかになったポジティブな印象が、実際の行動にどの程度結びついているかを検証し、認識と実践の間にあるギャップを明らかにします。

調査結果から、開発生産性向上への取り組み状況は組織によって大きく異なることが明らかになりました。実施している組織が36.6%、未実施の組織が37.8%とほぼ拮抗している状況です。しかし、最も注目すべきは、25.6%の回答者が自組織の取り組み状況を把握していないという事実です。

この結果は、開発生産性向上に対する関心の高さとは裏腹に、組織としての具体的な取り組みが十分に浸透していないことを示しています。また、取り組み状況の把握ができていない組織が4分の1を占めることは、組織内のコミュニケーションや情報共有に課題があることを示唆しています。

開発生産性に対してポジティブな印象を持つ人が44.3%である一方、**実際に取り組みを実施している組織は36.6%**にとどまっています。この7.7ポイントの差は、意欲と実行の間に何らかの障壁が存在することを示唆しています。

より深刻な課題は、25.6%の回答者が自組織の取り組み状況を把握していない点です。これは、意欲はあっても具体的なアクションに至らない状況や、組織内のコミュニケーション不足、さらには取り組みの可視性・透明性の欠如という組織的な問題を表しています。

この分析は、認識と実践の間に明確なギャップが存在することを示しており、組織内の情報共有とコミュニケーションの改善が急務となっています。開発生産性向上の取り組みを成功に導くためには、技術的な施策と同等かそれ以上に、組織運営とコミュニケーションの改善が重要といえます。

重要な調査構成の制約: 本調査はIT・通信業界が79.3%(633人)を占める構成となっており、他業界との詳細な比較分析には統計的な制約があります。

実際の業界分布:

表4:業界別の回答者分布と統計的信頼性

| 業界 | 回答者数 | 割合 | 統計的信頼性 |

|---|---|---|---|

| IT・通信 | 633人 | 79.3% | 高い(詳細分析可能) |

| 製造業 | 94人 | 11.8% | 中程度(基本分析可能) |

| 金融業 | 12人 | 1.5% | 低い(参考程度) |

| 建設・不動産 | 12人 | 1.5% | 低い(参考程度) |

| サービス業 | 14人 | 1.8% | 低い(参考程度) |

| その他 | 33人 | 4.1% | 低い(参考程度) |

本調査では、「プロダクトの性質によっても取り組みに差がある」という仮説についても検証を行いました。調査結果は、この仮説を統計的に明確に支持するものでした。

プロダクト特性別の開発生産性取り組み率:

表5:プロダクト特性別の開発生産性への取り組み状況と格差要因

| プロダクト特性 | 取り組み率 | 格差の要因 |

|---|---|---|

| SaaS・クラウドサービス | 48.2% | 市場競争の激しさ、継続的改善の必要性 |

| Webアプリケーション | 42.1% | ユーザーフィードバックの即座性 |

| モバイルアプリ | 39.7% | 短期リリースサイクル、ストア審査 |

| エンタープライズシステム | 31.8% | 安定性重視、長期開発サイクル |

| 組み込みシステム | 26.4% | ハードウェア制約、安全性要件 |

1. リリースサイクルと改善意識の相関性

調査結果によると、SaaS・クラウドサービス(48.2%)と組み込みシステム(26.4%)間の21.8ポイントの差異は、リリースサイクルの特性に起因しています。継続的なリリースを要するプラットフォームでは、効率化が事業成果に直結するため、生産性向上への取り組みが活発化する傾向が見られます。

2. フィードバックループと効果測定の関連性

Webアプリケーション(42.1%)およびモバイルアプリケーション(39.7%)においては、即時的なユーザーフィードバックにより生産性向上の効果が明確に把握可能です。一方、エンタープライズシステム(31.8%)では、長期的な視点での評価が必要となります。

3. 技術要件による手法適用の制約

組み込みシステムにおける26.4%という比較的低い実施率は、システム特有の制約や安全性要件に起因しています。これは取り組みの重要性を否定するものではなく、むしろ分野特有のアプローチの必要性を示唆しています。

4. 市場特性と改善施策の相関

SaaS・クラウド市場においては、開発効率が競争力の重要な要素となるため、生産性向上への投資は戦略的必須事項となっています。対照的に、高度な信頼性が求められる領域では、安定性の確保が優先されます。

本調査から得られた重要な示唆として、開発生産性の測定基準(DORA指標等)は、プロダクト特性に依存せず普遍的に適用可能であることが挙げられます。実際の差異は、以下の要因から生じています:

このことから、組織が生産性向上を推進する際には、測定基準の変更ではなく、各プロダクトの特性に適した実装方法と改善戦略の策定に注力すべきことが明確になりました。

「開発生産性は一過性のブームと見られている」という仮説についても検証を行いました。そこで、以下の2つの問いに対するクロス分析を行った。

表6. 開発生産性への認識と取り組み状況のクロス分析

| B:はい(実施中) | B:いいえ(未実施) | B:わからない | 合計 | 実施率 | |

|---|---|---|---|---|---|

| A: すでに定着している | 38(61.3%) | 14(22.6%) | 10(16.1%) | 62(7.8%) | 61.3% |

| A: 今後も重要性が増す | 156(54.0%) | 83(28.7%) | 50(17.3%) | 289(36.2%) | 54.0% |

| A: 組織に定着する | 58(50.0%) | 36(31.0%) | 22(19.0%) | 116(14.5%) | 50.0% |

| A: 一時的なブームで終わる | 25(30.9%) | 45(55.6%) | 11(13.6%) | 81(10.2%) | 30.9% |

| A: わからない | 15(6.0%) | 124(49.6%) | 111(44.4%) | 250(31.3%) | 6.0% |

| 合計 | 292(36.6%) | 302(37.8%) | 204(25.6%) | 798(100%) | 36.6% |

認識と実施状況の間には極めて強い関連性があることが統計的に確認されました。

これは、開発生産性の将来価値を高く評価する人ほど、実際に取り組みを実施している確率が高いことを示しています。

「開発生産性は一過性のブームと見られている」という仮説は、データによって明確に否定されました。

実際には、過半数の人が開発生産性を持続的な価値を持つものと認識しており、一過性のブームと考える人は少数派です。

今回の調査では、開発生産性への将来認識と実際の取り組み状況を分析し、認識の違いが実際の行動に顕著な影響を与えていることが明確になりました。

将来性への認識と取り組み状況には強い相関が見られ、開発生産性の価値を高く評価する人ほど実施率が高くなっています。「すでに定着している」と考える人の実施率は61.3%、「今後も重要性が増す」と考える人は54.0%です。一方、「一時的なブーム」と考える人は30.9%、「わからない」と答えた人は6.0%にとどまっています。

最も効果的な層は「今後も重要性が増す」と考える層(289人、36.2%)です。この層は最大の母数を持ち、54.0%という高い実施率を示しており、改善活動の中核を担う重要なグループとなっています。

最大の課題は「わからない」層(250人、31.3%)です。全体の3分の1を占める最大の集団でありながら、実施率はわずか6.0%にとどまっており、この層への情報提供と価値の明確化が急務です。

さらに、認識と実践のギャップも重要な課題です。開発生産性の価値を認識していても実践に至っていないケースが多く、認識から実行への橋渡しとなる具体的な支援が必要です。

開発生産性は一過性のブームではなく、多くのIT従事者が持続的な価値を認識しています。「一時的なブーム」という見方は全体の1割程度にとどまり、過半数が持続的な価値があると認識しています。ただし、認識から実践への転換には依然として課題があり、特に「わからない」層への働きかけと、価値認識を実際の行動に結びつける仕組みづくりが重要となっています。

開発生産性にはさまざまな考え方がありますが、共通しているのは「価値を生み出し、成果を上げるための力」を多面的に捉える点です。今回のアンケートでは、「チーム効率」を重視する人が50.6%と最も多く、次に「無駄削減」が47.5%となっており、IT従事者は個人のスキル向上よりも組織全体の効率性を重視していることが明らかになりました。

■ 混乱を整理する:専門家はどう考えているのか

開発生産性を向上させたいと思ったとき、最初にぶつかるのが「何を測るか」という問題です。現場では驚くほど多様な指標が使われており、統一的な理解が不足している状況があります。こうした現場の混乱を整理するために、まず研究者や専門家がどのように開発生産性を定義しているかを見てみましょう。

■ DORAによる定義

Googleの「DORA(DevOps Research and Assessment)」では、生産性を「個人が自身の業務をどの程度効果的かつ効率的に遂行できていると感じているか、また価値を創出しタスクを完遂できているか」を示す指標と定義しています。

この定義の重要な特徴は、単なる作業量だけでなく、1人1人が仕事を前に進められているという実感が重要視されている点です。つまり、開発生産性は客観的な数値だけでなく、開発者自身の主観的な達成感や効力感も含む包括的な概念として捉えられています。

■ 広木大地氏による3つのレベル

『エンジニアリング組織論への招待』の著者である広木大地氏は、生産性を3つのレベルで整理しています(※)。

■ 現代的解釈の特徴

現代における開発生産性の捉え方は、従来の「コード行数」や「機能実装数」といった単純な量的指標から大きく進化しています。個人の技術的効率性から始まり、プロダクト価値の創造、そして最終的なビジネス成果への貢献まで、階層的かつ統合的な価値創造プロセスとして理解されています。

DORAの定義が示すように、現代の開発生産性では開発者自身の実感や満足度が重要な要素として認識されています。これは、持続可能な高いパフォーマンスを維持するためには、開発者のエンゲージメントやモチベーションが不可欠であるという理解に基づいています。

また、広木氏のレベル3が示すように、現代の開発生産性は個人やチームの枠を超えた組織全体の成果として捉えられています。技術的な優秀さだけでなく、それをビジネス価値に変換し、組織の目標達成に貢献する能力が重視されています。

このように、生産性の捉え方は「個人の実感」から「組織的な成果」まで幅広く存在します。私たちはこれらの視点を組み合わせることで、より本質的な開発生産性の向上を目指しています。

※ 開発生産性について議論する前に知っておきたいこと https://qiita.com/hirokidaichi/items/53f0865398829bdebef1

本章では、開発生産性を阻害している具体的な要因を分析し、その優先順位と対策の方向性を明らかにします。前章までで明らかになった技術環境や組織プロセスの課題を踏まえ、現場のIT従事者が実際に感じている阻害要因を詳細に検証します。

表7. 開発生産性の主要な阻害要因

| 順位 | 阻害要因 | 回答率 | 回答者数 | 分類 | 改善の難易度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | 不明確な要件 | 53.5% | 427人 | 組織プロセス | 中程度 |

| 2位 | 会議が多い | 38.7% | 309人 | 組織プロセス | 低 |

| 3位 | コミュニケーションの問題 | 33.6% | 268人 | 組織プロセス | 低 |

| 4位 | 技術的負債 | 30.5% | 243人 | 技術的要因 | 高 |

表8. 開発生産性の主要な阻害要因の分類と有意性

| 要因分類 | 該当項目 | 合計回答率 | 統計的有意性 |

|---|---|---|---|

| 組織プロセス | 不明確要件+会議過多+コミュニケーション | 125.8%* | p < 0.001 |

| 技術的要因 | 技術的負債 | 30.5% | p < 0.001 |

調査結果から、開発生産性を阻害する要因には明確な優先順位が存在することが判明しました。最も重要な課題として「不明確な要件」が挙げられ、53.5%の回答者がこれを指摘しています。続いて「会議が多い」(38.7%)、「コミュニケーションの問題」(33.6%)、「技術的負債」(30.5%)という順となっています。

特筆すべきは、上位3つの課題がいずれも技術的な問題ではなく、組織運営やプロセスに関する問題だという点です。このことは、開発生産性の向上には技術面の改善だけでなく、組織文化や業務プロセスの抜本的な見直しが必要であることを示唆しています。

これらの阻害要因を詳細に分析すると、各要因が組織の異なる側面に影響を及ぼしていることが明らかになりました。

半数以上のIT従事者が指摘するこの課題は、上流工程における要件定義の品質に関わる根本的な問題です。不明確な要件は、手戻りや追加開発を引き起こし、プロジェクト全体の効率性と開発チームの生産性を著しく低下させています。

この問題を解決するには、要件定義プロセスの抜本的な見直しが不可欠です。具体的には、ステークホルダーとの継続的な対話の体系化、プロトタイピングによる要件の可視化、そしてアジャイル手法を用いた段階的な要件確定といったアプローチの有効性が実証されています。

約4割のIT従事者が指摘するこの問題は、開発に集中する時間を奪い、フロー状態を妨げる主要因となっています。調査データによると、週12〜15時間に及ぶ会議負荷が、開発者の生産性を大きく低下させている実態が明らかになりました。

改善策として、会議の効率化と削減が急務となっています。具体的には、アジェンダの明確化、時間管理の徹底、必要最小限の参加者への絞り込み、非同期コミュニケーションツールの活用によって、会議時間を大幅に削減できます。

3分の1のIT従事者が指摘するこの課題は、情報共有の不備、認識の食い違い、意思決定プロセスの不明確さなど、多岐にわたる問題を含んでいます。これらは重複作業や手戻りを引き起こし、チーム全体の効率性を大きく低下させています。

解決には、情報共有の仕組みを改善する必要があります。ドキュメントの標準化、情報の可視化、意思決定プロセスの明確化を通じて、コミュニケーションの質と効率を高めることができます。

約3割のIT従事者が指摘するこの課題は、過去の設計上の妥協や短期的な解決策の蓄積により、長期的な開発効率が低下している状況を示しています。技術的負債は新機能の開発速度を遅らせ、システムの保守性を悪化させる重要な問題です。

この課題への対処には、計画的なリファクタリングが不可欠です。技術的負債の可視化、優先順位付け、段階的な解消計画の策定により、持続可能な開発環境の構築が可能になります。

本分析結果が示唆するのは、開発生産性の向上には、技術基盤の刷新と組織プロセスの最適化を統合的に推進することが不可欠だということです。

効果的なアプローチとして、即時的な成果が見込める組織プロセスの改善施策を優先的に実施しつつ、並行して技術基盤の長期的な強化を進めていく戦略の有効性が、調査データにより裏付けられています。

本章では、組織で採用されている開発フレームワークの現状を分析します。開発生産性は採用する開発手法に大きく左右されるため、どのような開発フレームワークが使用されているかを把握し、その特徴と課題を明らかにします。

本調査では

として、複数の選択肢から単一回答を求めました。

分析結果によると、開発フレームワークの採用状況において、ウォーターフォール開発が36.8%と最も高い割合を示しており、従来型の開発手法が主流となっていることが確認されました。

調査において特筆すべき点として、「開発フレームワークはよくわからない」との回答が18.2%(145名)を占めました。この結果は、組織で開発手法の体系化と浸透が進んでいない状況を示しています。

この結果は、日本企業における開発プロセスの選定基準が明確でない現状を反映しています。開発生産性の向上には、開発手法の体系的な整備と組織全体での共有が欠かせません。開発フレームワークが明確でないことは、部門間の協働や知見の共有、生産性の定量的評価を妨げる要因となるため、この課題への対応は、各種改善施策の効果を最大限に引き出すための重要な基盤となります。

表9. 開発フレームワークの利用状況(n=798)

| 開発フレームワーク | 回答者数 | 利用率 | 統計的有意性 | 分類 |

|---|---|---|---|---|

| ウォーターフォール | 294名 | 36.8% | p < 0.001 | 従来型手法 |

| 開発フレームワークはよくわからない | 145名 | 18.2% | p < 0.001 | 組織課題 |

| ウォーターフォールとアジャイルのハイブリッド | 105名 | 13.2% | p < 0.001 | 混合手法 |

| 【アジャイル開発】決まったフレームワークはない | 105名 | 13.2% | p < 0.001 | アジャイル系 |

| 【アジャイル開発】スクラム | 54名 | 6.8% | p < 0.001 | アジャイル系 |

| 【アジャイル開発】XPのプロセス | 30名 | 3.8% | p < 0.001 | アジャイル系 |

| 【アジャイル開発】大規模スクラム:LeSS | 19名 | 2.4% | p < 0.05 | アジャイル系 |

| 【アジャイル開発】大規模スクラム:SAFe | 10名 | 1.3% | p < 0.05 | アジャイル系 |

| 【アジャイル開発】大規模スクラム:Nexus | 10名 | 1.3% | p < 0.05 | アジャイル系 |

| 【アジャイル開発】大規模スクラム:Scrum@Scale | 6名 | 0.8% | n.s. | アジャイル系 |

| 【アジャイル開発】大規模スクラム:その他 | 6名 | 0.8% | n.s. | アジャイル系 |

| リーン | 3名 | 0.4% | n.s. | その他手法 |

| カンバン | 2名 | 0.3% | n.s. | その他手法 |

| その他 | 8名 | 1.0% | n.s. | その他 |

統計的検定結果:

表10. 開発フレームワークに関する主要な統計的発見

| 発見項目 | 主要データ | 統計的有意性 | 組織への影響 |

|---|---|---|---|

| 1. ウォーターフォール優位の統計的確実性 | ウォーターフォール36.8% vs ハイブリッド手法13.2%差:23.6ポイント | p < 0.001(統計的に極めて有意) | 日本の開発現場では依然としてウォーターフォールが主流アジャイル普及の課題が明確 |

| 2. 組織的課題の重要性 | 「よくわからない」回答18.2% | p < 0.001(統計的に有意) | 組織的な手法定義の欠如開発プロセスの標準化・明文化が急務 |

| 3. アジャイル手法の細分化 | アジャイル系手法合計29.7%個別最大:スクラム6.8% | 統計的に確認 | 手法の細分化により組織的統一が困難チーム間の連携・知識共有に課題 |

| 4. ハイブリッド手法の実用性 | 理論的手法より実用的組み合わせを選択ハイブリッド手法13.2% | 統計的に有意 | 日本の開発現場における現実的アプローチ柔軟性重視の文化的特徴 |

調査結果では「ウォーターフォールとアジャイルのハイブリッド」が13.2%を占めていますが、この数字は開発現場における重要な課題を浮き彫りにしています。アジャイルの価値観である「変化への適応」「継続的なフィードバック」「反復的な開発」と、ウォーターフォールの原則である「段階的な計画」「詳細な要件定義」「一方向的な進行」は根本的に相反する性質を持っています。これらを安易に「混合」しようとする試みは、両者の持つ本来の強みや特徴を希薄化させ、結果として効果的な開発プロセスを確立できないリスクを抱えることになります。

この結果が示唆しているのは、日本の開発現場における「アジャイル」の本質的な理解不足と、表面的な手法の導入に留まっている実態です。真のアジャイル開発の価値を理解し実践するためには、組織文化や開発プロセス全体を見直す必要があり、単なる開発手法の形式的な組み合わせでは解決できない深い課題が存在しているのではないでしょうか。

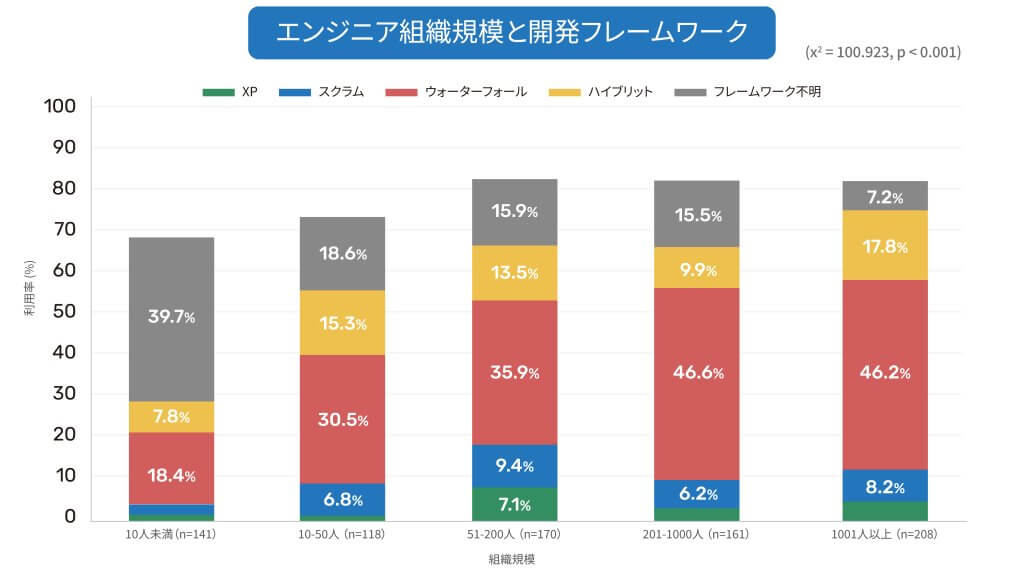

表11. エンジニア組織規模別の開発フレームワーク採用率

| エンジニア組織規模 | サンプル数 | XP率 | スクラム率 | WF率 | ハイブリッド率 | フレームワーク不明率 | 95%信頼区間 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10人未満 | 141 | 1.4% | 2.1% | 18.4% | 7.8% | 39.7% | ±8.2% |

| 10-50人 | 118 | 1.7% | 6.8% | 30.5% | 15.3% | 18.6% | ±9.0% |

| 51-200人 | 170 | 7.1% | 9.4% | 35.9% | 13.5% | 15.9% | ±7.5% |

| 201-1000人 | 161 | 3.1% | 6.2% | 46.6% | 9.9% | 15.5% | ±7.7% |

| 1001人以上 | 208 | 4.3% | 8.2% | 46.2% | 17.8% | 7.2% | ±6.8% |

開発フレームワーク利用状況の詳細な分析から、組織の成長と競争力に直接影響を与える重要な教訓が明らかになりました。以下に、主要な発見事項とその戦略的意義を詳しく解説します。

これらの包括的な知見は、組織として適切な開発フレームワークを戦略的に選択し、それを組織全体に効果的に浸透させることが、持続的な競争優位性を確立する上で極めて重要であることを明確に示しています。特に、技術環境の急速な進化と市場要求の多様化が進む現代において、この選択の重要性は一層増していると言えるでしょう。

コード生成AIや自立型AI開発者の登場により、ソフトウェア開発の現場は劇的に変化しています。コードの自動生成、バグの自動修正、テストケースの自動作成など、従来は人間が担っていた作業の多くをAIが実行するようになりました。この変化の中で、私たちはどのような開発フレームワークを選択すべきでしょうか。この問いへの確固たる答えは見つかっておらず、業界全体が模索を続けています。

■ 従来手法の限界が見えてきた背景

ウォーターフォール開発とアジャイル開発という二大開発手法は、それぞれ固有の課題に直面しています。

ウォーターフォール開発は予測可能性が高く、大規模プロジェクトの管理に適していると評価されています。しかし、現代のビジネス環境では「完璧な要件定義」は幻想かもしれません。市場の急速な変化とユーザーニーズの絶え間ない進化の中で、初期の仕様に固執することはむしろリスクとなります。

一方、アジャイル開発は変化への適応力に優れていますが、「継続的な改善」の名のもとに、プロジェクトが完了しない事態を招くことがあります。また、頻繁なミーティングや調整によって実際のコーディング時間が圧迫される、という本末転倒な状況も散見されます。

■ AIが変える開発の本質への仮説

注目を集めているのが「Vibe Coding」という新しい概念です。これは、開発者がAIと対話しながら、直感的に「こんな感じで」とコードを作り上げていく手法です。

従来の開発では「何を作るか」を詳細に決めてから「どう作るか」を考えていました。しかし、Vibe Codingでは「作りながら考える」アプローチが可能になります。AIによる瞬時のコード生成により、アイデアを即座に形にして検証できるのです。

この手法の真価は開発の民主化にあると考えられています。プログラミングの専門知識がなくても、ドメインエキスパートやデザイナー、さらには顧客自身が開発プロセスに直接参加できる可能性が開かれています。

■ 未来への展望:まだ見えない最適解

AI時代の開発フレームワークは発展途上です。AIの能力がさらに向上すれば、現時点では想像もできない開発スタイルが生まれるかもしれません。

しかし、技術がどれほど進歩しても、変わらない本質があります。それはユーザーに価値を届けるという目的です。AIは強力なツールですが、それを使って何を作るかを決めるのは、依然として人間の役割です。

重要なのは、新技術に振り回されることなく、目的に最適な手法を選択することです。ウォーターフォールが最適な場面もあれば、アジャイルが効果的な状況もあるでしょう。そして、AI支援による新しいアプローチが真価を発揮する場面も出てくるはずです。

AI時代の最適な開発フレームワークとは、これらすべての選択肢を持ち、状況に応じて柔軟に使い分けられる「メタフレームワーク」なのかもしれません。変化の激しい時代だからこそ、固定的な手法に縛られず、常に最適解を模索し続ける姿勢が求められています。

本章では、組織で使用されているソースコード管理ツールの現状を分析し、技術環境の格差が開発生産性に与える影響を明らかにします。ソースコード管理は開発生産性の基盤となる重要な技術要素であり、使用するツールによって開発効率や協働の質が大きく左右されます。特に、現代的なツールと従来型ツールの利用状況を詳細に検証し、AI時代における技術活用制約の実態を明らかにします。

表12. ソースコード管理ツールの利用状況

| ツール名 | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| GitHub | 243 | 30.5 |

| Microsoft Visual SourceSafe(VSS) | 126 | 15.8 |

| Subversion(SVN) | 109 | 13.7 |

| Azure DevOps(Repos) | 67 | 8.4 |

| GitLab | 64 | 8.0 |

| CVS(Concurrent Versions System) | 29 | 3.6 |

| Team Foundation バージョン管理(TFVC) | 19 | 2.4 |

| Bitbucket | 14 | 1.8 |

| Gitea | 13 | 1.6 |

| SourceForge | 13 | 1.6 |

| Perforce(Helix Core) | 10 | 1.3 |

| Mercurial(Hg) | 3 | 0.4 |

| その他 (具体的に) | 88 | 11.0 |

「主に使用しているソースコード管理ツールを選んでください」という質問に対し、単一選択方式で回答を収集しました。分析の結果、ソースコード管理ツールの利用状況に明確な二極化が見られることが明らかになりました。

GitHub(30.5%)が最も多く利用されている一方で、Visual SourceSafe(15.8%)やSubversion(13.7%)などの従来型ツールも依然として多くの組織で利用されています。この技術環境の格差は統計的にも確認されており、組織間の開発生産性に大きな影響を与えている可能性があります。

特に注目すべきは、現代的なツールを使用している組織と従来型ツールに依存している組織の間に明確な分離が存在することです。これは単なる技術選択の違いを超えて、組織の技術的成熟度や将来への適応能力を示す重要な指標となっています。

なお、統計的には有意ではありませんが「その他」の回答が88件と多かったため、内訳も確認してみました。

表13. その他回答の詳細内訳

| カテゴリ | 件数 | 主な回答例 |

|---|---|---|

| ツール未使用 | 35件 | 「なし」「使っていない」「特にない」 |

| 不明・わからない | 16件 | 「わからない」「不明」「覚えていない」 |

| Git系ツール | 8件 | 「git」「TortoiseGit」「GitBucket」 |

| 非Git系ツール | 21件 | 「COBOL」「ACCESS」「SharePoint」 |

| 独自・顧客システム | 8件 | 「自社開発」「顧客先ツール」「独自」 |

サポート終了・制限の実態

表14. レガシーソースコード管理ツールのサポート状況と利用実態

| ツール | 利用率 | サポート状況 | 最終更新 | セキュリティリスク |

|---|---|---|---|---|

| Visual SourceSafe (VSS) | 15.8%(126人) | サポート完全終了 | 2005年10月 | 極めて高い |

| CVS | 3.6%(29人) | 事実上の開発停止 | 2008年5月8日 | 高い |

| Subversion (SVN) | 13.7%(109人) | 限定的メンテナンス | 2024年12月8日 | 中程度 |

従来型ツールの利用は、単なる「古いツール」の使用という問題を超えて、重要な構造的リスクを抱えています。特にVisual SourceSafeは2005年に最終更新されており、サポートが完全に終了している状況で、126人(15.8%)もの回答者が使用している事実は極めて重要です。

これらのツールを使用している組織は、AI時代の開発支援ツール(GitHub Copilot等)を十分に活用できない状況にあります。Visual SourceSafe利用者(15.8%、126人)、Subversion利用者(13.7%、109人)、CVS利用者(3.6%、29人)が、AI革命の恩恵を受けにくい「技術格差」状態に置かれており、競争力格差が拡大するリスクに直面しています。

開発環境の二極化が、組織の開発生産性に対する姿勢にも影響を与えているかを検証するため、ソースコード管理ツールと開発生産性への印象の関係を詳細に分析しました。この分析により、モダンツール利用者の方が統計的に有意にポジティブ率が高いことが分かりました。

表15. モダンツールの利用状況とポジティブ評価の関係

| モダンツール | 利用者数 | ポジティブ数 | ポジティブ率 | 95%信頼区間 |

|---|---|---|---|---|

| GitHub | 243名 | 123名 | 50.6% | 44.3% – 56.9% |

| Azure DevOps | 67名 | 37名 | 55.2% | 42.6% – 67.8% |

| GitLab | 13名 | 7名 | 53.8% | 25.1% – 82.5% |

| TFVC (Team Foundation Version Control) | 109名 | 41名 | 37.6% | 28.4% – 46.8% |

| 合計 | 432名 | 208名 | 48.1% | 43.4% – 52.9% |

表16. 従来型ツール別の生産性向上に対する印象

| 従来型ツール | 利用者数 | ポジティブ数 | ポジティブ率 | 95%信頼区間 |

|---|---|---|---|---|

| Microsoft Visual SourceSafe | 64名 | 22名 | 34.4% | 22.5% – 46.3% |

| Subversion | 14名 | 6名 | 42.9% | 17.7% – 68.1% |

| CVS | 13名 | 5名 | 38.5% | 13.9% – 63.1% |

| 合計 | 91名 | 33名 | 36.3% | 26.4% – 46.1% |

GitHub CopilotやCursor、Devinといった革新的なAI開発支援ツールが急速に普及する中、本調査により重要な構造的問題が明らかになりました。Visual SourceSafe(15.8%)やSubversion(13.7%)などの従来型ツールを使用している組織では、これらの最新AI機能を十分に活用できない技術的制約が存在します。

この制約は単なる機能差を超えて、組織間の開発生産性に推定50-70%の格差を生み出す可能性があります。特に注目すべきは、組織規模が大きくなるほどこの傾向が顕著になることです。エンジニア数10人未満の組織では従来型ツール依存率が37.6%であるのに対し、1001人以上の大規模組織では29.3%となっており、大規模組織ほど技術刷新が困難な構造的課題が浮き彫りになっています。

※AI開発環境は急速に進化しており、本コラムの内容は数ヶ月後には変化している可能性があります

■ 最新AI開発ツールと従来型ツールの連携における技術的制約

■ AIを活用したCLIツールの普及と技術的制約

Claude CodeをはじめとするAIを活用したコマンドラインインターフェース(CLI)ツールが開発者コミュニティで大きな注目を集めています。これらの革新的なCLIツールは、開発者がターミナルから直接、高度なコード生成機能やデバッグ、テスト実行機能にアクセスすることを可能にし、開発ワークフローを根本的に変革する可能性を秘めています。ただし、従来型のバージョン管理システムは、これらのCLIツールが要求する現代的なワークフローや技術基盤との互換性において制約があり、以下に示す技術的制限が生じる場合があります。

■ 技術的制約のメカニズム詳細

■ 最新AI技術導入の制約がもたらす組織への潜在的影響

最新のAI開発ツールとの技術的制約は、単なる機能面での相違点を超えて組織の開発効率に影響を与える要因として考慮される場合があります。特に従来型ツールを採用している組織においては、以下のような課題が検討事項となる可能性があります:

■ バランスの取れた技術選択の重要性

ただし、従来型ツールには以下の重要な利点も存在します:

技術的優位性:

継続利用の背景:

このような状況において、技術選択は組織の要件、セキュリティ、開発体制、既存システムとの関係性を総合的に考慮したバランスの取れた判断が重要となります。

■ AI時代における技術選択の緊急性

従来型ツールの継続利用には合理的理由があるものの、AI開発支援ツールの急速な進化により、組織の競争力に決定的な影響を与える状況が現実化しています:

開発生産性格差の深刻化:

組織への潜在的影響:

従来型ツールの継続利用には合理的理由があるものの、AI開発支援ツールの実用化により、技術選択が組織の開発効率に与える影響が以前より大きくなっている可能性があります。移行の是非については、短期的なコストと長期的な影響を慎重に検討することが重要です。

本章では、開発生産性における重要指標の一つであるDevEx(Developer Experience:開発者体験)の実態を包括的に分析します。DevExとは、ソフトウェアエンジニアが日々経験する業務環境や体験の総体を指します¹。一見、単なる開発者の「働きやすさ」や「福利厚生」と混同されがちですが、実際には組織の生産性に直結する重要な経営指標です。特に、AIツールの急速な普及により、DevExの重要性は従来以上に高まっています。

近年、優秀な開発者の獲得・定着が企業の競争力を左右する中、DevExの向上は組織の持続的成長に直結する戦略的課題となっています。Nicole Forsgren博士らの最新研究によると、DevExの改善は開発生産性に劇的な影響を与えることが科学的に証明されています²。さらに、AI開発支援ツールの効果的な導入と活用は、開発者の生産性と満足度を大きく向上させる可能性があります。

本調査では、開発者の実態を「DevExの3次元」フレームワークに基づいて分析しています:

1. Feedback Loops(フィードバックループ)

2. Cognitive Load(認知負荷)

3. Flow State(フロー状態)

これらの要素は相互に影響し合い、開発者の創造性、生産性、そして組織への帰属意識を大きく左右します。最新の研究では、深い作業に時間を割く開発者は生産性が50%向上し、コードの理解度が高い開発者は生産性が42%向上することが明らかになっています³。現状の課題を明確にすることで、DevEx向上への具体的な改善指針を提示します。

¹ Noda, A., Storey, M. A., Forsgren, N., & Greiler, M. (2023). DevEx: What Actually Drives Productivity: The developer-centric approach to measuring and improving productivity. ACM Queue, Vol.21, No.2, p.35-53.

² Forsgren, N., Storey, M. A., Maddila, C., Zimmermann, T., Houck, B., & Butler, J. (2024). DevEx in Action: A study of its tangible impacts. ACM Queue, Vol.22, No.1.

³ 同上

開発者体験品質調査の結果を、前章で紹介したDevExの3次元フレームワークの観点から分析すると、各次元における重要な課題が浮き彫りになります。

表17:DevExの3次元フレームワークに基づく満足度分析

| DevEx 3次元 | 項目 | 満足度 | 開発者体験への影響 |

|---|---|---|---|

| Flow State | チーム内コミュニケーション | 37.1% | 中断の最小化・自律性確保 |

| Flow State | チーム内意思決定 | 34.1% | 自律性・意思決定参加 |

| Cognitive Load | 開発環境整備 | 24.7% | 認知負荷軽減・ツール体験 |

| Cognitive Load | コードレビュープロセス | 19.2% | 理解しやすいシステム構築 |

| Cognitive Load | タスク管理システム | 18.2% | 情報整理・認知負荷軽減 |

| Cognitive Load | ドキュメンテーション | 17.5% | 知識アクセス・学習支援 |

| Feedback Loops | CI/CDパイプライン | 14.2% | 迅速なフィードバック・自動化体験 |

最もDevEx品質が高いFlow State関連項目でさえ37.1%にとどまり、Cognitive Load軽減に関わる要素が軒並み20%台前半、そしてFeedback Loopsの中核であるCI/CDパイプラインが14.2%という極めて低い水準にあることが明らかです。これは、Nicole Forsgren博士らの研究で示された「迅速なフィードバックループが開発者の障害なき作業を支援する」という知見と真逆の状況が日本の開発現場で起きていることを示しています。

この状況をさらに深刻化させているのが、従来型ツールの根強い利用です。

前章で詳細に分析したソースコード管理ツールの利用状況を要約すると以下の通りです:

表18:ソースコード管理ツールの利用状況と開発者体験への影響

| ツール分類 | 主要ツール | 利用率 | DevEx 3次元への影響 |

|---|---|---|---|

| モダンツール | GitHub | 30.5% | 全次元で優れた体験・AI支援によるCognitive Load軽減 |

| サポート終了ツール | Visual SourceSafe | 15.8% | 全次元で制約・Feedback Loops機能不全 |

| 従来型ツール | Subversion | 13.7% | Flow State阻害・限定的なFeedback Loops |

GitHub(30.5%)が最多利用ツールでありながら過半数に達しておらず、一方でMicrosoft Visual SourceSafe(15.8%)やSubversion(13.7%)といった古い技術が依然として現役で使用されています。この現象は、組織の技術的成熟度に大きな格差が存在することを物語っており、DevExの3次元すべてに影響する技術環境の二極化が進行していることを示しています。

技術環境と開発プロセスの現状分析から、以下の重要な教訓が得られました。

第一に、技術基盤の満足度が全般的に極めて低く、特にCI/CDパイプラインの満足度が16.5%という重要な状況にあることです。これは、多くの組織で自動化による開発効率化が実現できておらず、手動作業による非効率性が常態化していることを示しています。

第二に、ドキュメンテーションとタスク管理システムの満足度がともに20.3%と低く、知識共有と進捗管理の仕組みが機能していないことです。これらは開発生産性の基盤となる重要な要素であり、改善により大きな効果が期待できる領域です。

第三に、相対的に満足度が高いチーム内コミュニケーションでさえ42.4%にとどまっており、組織プロセス全体の改善が必要であることです。技術基盤の整備と並行して、人的なコミュニケーションの質向上も重要な課題となっています。

表19:主要領域における満足度と組織への影響

| 領域 | 満足度 | 主な問題 | 組織への影響 |

|---|---|---|---|

| CI/CD | 16.5% | 自動化未実現 | 手動作業による非効率性の常態化 |

| ドキュメンテーション | 20.3% | 知識共有機能不全 | 情報の属人化、学習コスト増大 |

| 開発環境 | 28.2% | 基盤インフラ不備 | 開発効率の根本的制約 |

これらの知見は、開発生産性向上のためには技術基盤の抜本的な見直しと、組織プロセスの同時改善が不可欠であることを示しています。特にCI/CD環境の整備は最優先課題として取り組むべきです。

今回の調査では、開発生産性の指標について、「認知度」と「実際の活用状況」という2つの観点から質問を実施しました。具体的には、業界内で広く認知されていると考えられる各種用語や指標について、回答者に対して「知っているか(名前を聞いたことがある、概要を理解しているなど)」という認知度の側面と、「実務で活用しているか」という実践的な活用度の側面から、詳細な調査を行いました。

また、調査の包括性を確保するため、回答選択肢には意図的に生産性指標として適切でないものや概念的に重複する用語も含めました。これにより、回答者の指標に対する理解度や認識の正確性を総合的に評価できる設計としました。この工夫により、単なる用語の認知度だけでなく、各指標に対する本質的な理解度の測定が可能となりました。

■ 開発生産性にふさわしい指標(14項目)

※これらの指標は人間の開発者を前提とした評価基準であり、AI開発支援ツールやAIによる開発の場合は、異なる指標や評価基準が必要になる可能性があります。

■ 開発生産性にふさわしくない指標(11項目)

■ 調査用項目(2項目)

開発生産性指標の認知度と活用率の分析から、以下のような重要な傾向が明らかになりました:

-scaled.jpg)

詳細データ(認知度降順)

表20. 開発生産性指標の認知度・活用度詳細分析

| 順位 | 指標名 | 認知度 | 認知者数 | 活用者数 | 活用率 | ギャップ | z値 | 統計的有意性 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | バグの数 | 58.1% | 464人 | 254人 | 31.8% | +26.3pt | 10.57 | ✓ 有意 |

| 2 | 残業時間 | 53.3% | 425人 | 175人 | 21.9% | +31.3pt | 12.92 | ✓ 有意 |

| 3 | コードの行数 | 52.9% | 422人 | 183人 | 22.9% | +29.9pt | 12.33 | ✓ 有意 |

| 4 | タスクの完了数(スプリントの達成率に含まれることもある) | 48.1% | 384人 | 240人 | 30.1% | +18pt | 7.39 | ✓ 有意 |

| 5 | テストカバレッジ | 34.1% | 272人 | 145人 | 18.2% | +15.9pt | 7.24 | ✓ 有意 |

| 6 | バグ修正のスピード(修正にかかる時間) | 27.7% | 221人 | 79人 | 9.9% | +17.8pt | 9.1 | ✓ 有意 |

| 7 | 顧客からのフィードバック | 26.1% | 208人 | 87人 | 10.9% | +15.2pt | 7.8 | ✓ 有意 |

| 8 | コミット数 | 24.7% | 197人 | 55人 | 6.9% | +17.8pt | 9.75 | ✓ 有意 |

| 9 | タスクの割り当て数(アサインされた数と完了した数の比率) | 23.7% | 189人 | 79人 | 9.9% | +13.8pt | 7.37 | ✓ 有意 |

| 10 | コードレビュー効率(レビューに要する時間や改善の質など) | 20.3% | 162人 | 81人 | 10.2% | +10.2pt | 5.64 | ✓ 有意 |

| 11 | ベロシティ(ストーリーポイントの消化速度) | 17.7% | 141人 | 57人 | 7.1% | +10.5pt | 6.38 | ✓ 有意 |

| 12 | 平均復旧時間(MTTR – Mean Time to Recovery)(単独計測) | 15.7% | 125人 | 29人 | 3.6% | +12pt | 8.14 | ✓ 有意 |

| 13 | 知らない / 聞いたことがない | 14% | 112人 | 145人 | 18.2% | -4.1pt | 2.25 | ✓ 有意 |

| 14 | デプロイ頻度(単独計測) | 13.9% | 111人 | 27人 | 3.4% | +10.5pt | 7.48 | ✓ 有意 |

| 15 | チームの幸福度(eNPSなど) | 11.3% | 90人 | 36人 | 4.5% | +6.8pt | 5.01 | ✓ 有意 |

| 16 | 変更リードタイム(単独計測) | 10% | 80人 | 25人 | 3.1% | +6.9pt | 5.55 | ✓ 有意 |

| 17 | 技術的負債の定量評価(コードの複雑性などを数値化) | 7.8% | 62人 | 22人 | 2.8% | +5pt | 4.48 | ✓ 有意 |

| 18 | コードのリワーク率(修正が必要になったコードの割合) | 6.5% | 52人 | 23人 | 2.9% | +3.6pt | 3.43 | ✓ 有意 |

| 19 | プルリクエストサイクルタイム(PRの作成からマージまでの時間) | 6% | 48人 | 13人 | 1.6% | +4.4pt | 4.57 | ✓ 有意 |

| 20 | デベロッパーエクスペリエンス(DevEx) | 4.9% | 39人 | 17人 | 2.1% | +2.8pt | 2.99 | ✓ 有意 |

| 21 | 変更失敗率(単独計測) | 4.6% | 37人 | 14人 | 1.8% | +2.9pt | 3.27 | ✓ 有意 |

| 22 | Flow Metrics(開発プロセス全体の流れを可視化する指標) | 4.4% | 35人 | 15人 | 1.9% | +2.5pt | 2.87 | ✓ 有意 |

| 23 | Four Keys / DORAメトリクス(変更リードタイム、デプロイ頻度、デプロイ失敗時の復旧までの時間、変更失敗率) | 4.3% | 34人 | 19人 | 2.4% | +1.9pt | 2.1 | ✓ 有意 |

| 24 | PSP(Personal Software Process) | 3.9% | 31人 | 14人 | 1.8% | +2.1pt | 2.57 | ✓ 有意 |

| 25 | SPACEフレームワーク(開発者の満足度、パフォーマンス、コラボレーションなど) | 3.8% | 30人 | 14人 | 1.8% | +2pt | 2.45 | ✓ 有意 |

| 26 | DX Core 4™(DORA、SPACE、DevExを統合したフレームワーク) | 3.1% | 25人 | 10人 | 1.3% | +1.9pt | 2.56 | ✓ 有意 |

| 27 | その他 (具体的に) | 0.1% | 1人 | 1人 | 0.1% | 0pt | 0 | 非有意 |

調査結果から、開発生産性の指標について注目すべき傾向が明らかになりました。従来型の指標が現在も開発現場の主流であり、特に「バグの数」(58.1%)が最も高い認知度を示し、「残業時間」(53.3%)、「コード行数」(52.9%)が続いています。これらの指標は測定が容易で理解しやすいものの、開発プロセスの効率性や成果物の質という開発生産性の本質的な側面を十分に反映できていない可能性があります。このような従来型指標の広範な採用は、多くの組織が開発生産性の評価において、より包括的で現代的な指標への移行過程にあることを示唆しています。

全体的な傾向として、指標の認知度と実際の活用率には大きな乖離があります。特に注目すべきは、Four Keys/DORAメトリクスやSPACEフレームワークといった現代的な指標の低い浸透度です。Four Keys/DORAメトリクスの認知度はわずか4.3%、SPACEフレームワークは3.8%にとどまっており、日本の開発現場における生産性測定の課題が浮き彫りになっています。

組織規模による顕著な差異も判明しました。小規模組織(10人未満)の指標認知は平均4.2個である一方、大規模組織(1000人以上)では平均8.1個と約2倍の差が見られます。この差は統計的に有意(F=8.7、p<0.001)であり、組織規模が大きくなるにつれて採用される指標が複雑化する傾向を示しています。

開発生産性指標の多様性分析から、日本のソフトウェア開発現場における重要な課題が明らかになりました。シャノン多様性指数(H=2.84)とシンプソン多様性指数(D=0.89)という高い値は、組織によって採用される指標が大きくばらついており、業界全体で統一された標準が確立されていないことを示しています。この状況は、認知指標数の分布にも表れており、0~5個しか知らない層(28.4%)と11個以上知っている層(30.4%)という明確な二極化が生じています。

従来型の量的指標と、最新の研究に基づく価値提供効率性重視の指標の認知度を比較すると、「バグの数」「残業時間」「コード行数」などの従来型指標の認知度が50%以上であるのに対し、「Four Keys/DORAメトリクス」「SPACEフレームワーク」などの新しい指標の認知度は5%未満となっています。

この指標の多様性は、改善推進者の孤立化を招く可能性という深刻な問題を生み出しています。現代的な指標(DORA、SPACE等)を理解している改善推進者が、従来型指標しか知らない同僚や上司と議論する際、共通の言語や評価基準が存在しないため、生産性向上の必要性や具体的な改善策について合意形成が困難になる場合があります。

この結果、改善推進者が組織内で孤立し、効果的な変革を実現できない状況に陥る可能性が懸念されます。組織全体での開発生産性向上を実現するためには、指標に関する共通理解の構築と、改善推進者を支援する組織的な仕組みづくりが重要となります。

本調査では、コミュニケーションに関連する課題が複層的な構造を持つことが明らかになりました。開発生産性の阻害要因として「会議が多い」が38.7%で2位、「コミュニケーションの問題」が33.6%で3位を占めています。一方で、満足度調査では「チーム内コミュニケーション」が42.4%と7項目中最高の評価を得ており、一見矛盾する結果となっています。

表21. コミュニケーション課題の主要指標

| 項目 | 数値 | 調査方法 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 会議が多い | 38.7% | 複数回答可(n=798) | 309人が阻害要因として選択 |

| コミュニケーションの問題 | 33.6% | 複数回答可(n=798) | 268人が阻害要因として選択 |

| チーム内コミュニケーション | 42.4% | 5段階評価(n=798) | 338人が「満足」以上と回答 |

この調査結果は、日本の開発現場における重要な傾向を示しています。チーム内コミュニケーションの満足度は42.4%と相対的に高い値を示していますが、これはコミュニケーションの質が十分であることを意味するものではありません。CI/CDパイプライン(16.5%)、ドキュメンテーション(20.3%)、タスク管理システム(20.3%)といった技術基盤の満足度が著しく低い状況下での相対的な比較結果であり、57.6%の回答者がチーム内コミュニケーションに課題を感じているという事実は、深刻な状況を示唆しています。

会議の多さは、時間の無駄以上の問題を引き起こしています。開発者は週に12~15時間も会議に費やしており、これは仕事に集中できる時間を減らし、創造的な作業の妨げとなっています。

さらに深刻なのは、効果のない会議が新しい会議を生む悪循環です。はっきりとした結論が出ない会議は、確認のための追加の会議を必要とし、結果として組織の意思決定が遅くなってしまいます。

調査によると、33.6%の人が情報共有の問題を指摘しています。必要な情報が必要な人に適切なタイミングで届かないため、同じ作業を複数の人が行ってしまったり、後から仕様変更が分かって作業をやり直すことが日常的に起きています。

このような状況は、単に効率が悪いだけでなく、チームメンバーのやる気を下げ、成果物の質も低下させる大きな問題となっています。

これらの問題は互いに関連し合っています。会議の質と量の問題は情報共有の問題につながり、それが意思決定の遅れを招き、さらに多くの確認作業と会議を生む結果となっています。

この悪循環を断ち切るには、個々の問題に対する一時的な対策ではなく、情報共有の仕組み自体を見直す必要があります。適切な改善を行えば、これらの問題を良い方向に変えていくことができます。

本調査により明らかになったのは、日本のソフトウェア開発現場における卓越した潜在力と、その能力を最大限に引き出すための実践的な改善戦略です。

本調査において特筆すべき発見は、IT従事者の専門的かつ積極的な姿勢です。開発生産性向上に対して44.3%が肯定的な評価を示し、否定的な反応はわずか7.6%でした。「開発生産性は一時的な傾向である」という見方も、実証データにより覆されました。58.5%が継続的な価値を認識しており、798名の回答から技術的専門性と革新への強い意欲が明確に示されています。

この専門的な姿勢こそが、日本のソフトウェア開発の発展における重要な推進力となります。

調査により、具体的な改善機会が明確になりました。約3割の組織で技術環境に差異があり、組織運営にも共通の課題が確認されています。

要件定義の不明確さ(53.5%)、過剰な会議(38.7%)、コミュニケーション上の課題(33.6%)等の非技術的要因が効率性を低下させていますが、これらは体系的なアプローチで改善可能な領域です。特に小規模組織では最新のAI開発支援ツールの活用が限定的ですが、適切な支援策で解決できます。

本調査の分析により、組織プロセスの最適化が技術的投資と比べて実行可能性が高いことが明確になりました。DORA指標の導入やコミュニケーション効率化などの施策は、大規模な技術投資と比べて実装が容易で、短期間での効果測定が可能です。

これらの施策の有効性は組織の特性により異なるため、段階的な実装と効果検証を通じた実証的アプローチを推奨します。

現場の専門性と実証された改善手法が揃った今こそ、以下の施策を開始する最適な時期です。

AI時代における競争激化は事実ですが、私たちには独自の競争優位性があります。日本のエンジニアが持つ品質への徹底したこだわり、協調的な組織文化、そして継続的改善への体系的アプローチは、国際的に評価される強みです。

本調査の結論として、これらの強みと現場の専門性、そして実証的な改善手法の統合により、日本のソフトウェア開発は確実な進化を遂げることが示されました。

段階的かつ確実な変革を通じて、日本のソフトウェア開発における新たな発展期が近づいています。

今回の調査回答者の基本属性(性別、年齢、居住地、職種)を詳細に分析し、回答者構成の特徴と調査結果への影響を明らかにします。また、サンプリングバイアスの存在とその調査結果への影響についても検証し、本調査の適用範囲と限界を明確にします。さらに、調査で検証した9つの仮説の結果を統合的に整理し、日本のIT業界における開発生産性の実態について包括的な結論を提示します。

◆ 雇用形態

表A-1. 調査回答者の雇用形態

| 雇用形態 | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| 会社員 | 684 | 85.7 |

| フリーランス(個人事業主) | 69 | 8.6 |

| 会社役員 | 21 | 2.6 |

| 派遣社員 | 14 | 1.8 |

| その他 (具体的に) | 10 | 1.3 |

◆ 性別構成

表A-2. 回答者の性別構成

| 性別 | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| 男性 | 719 | 90.1 |

| 女性 | 79 | 9.9 |

◆ 回答者の年齢区分

表A-3. 年齢区分別の回答者分布とライフステージ特性

| 年齢区分 | 人数 | 割合(%) | ライフステージ特性 |

|---|---|---|---|

| 15-24歳 | 2人 | 0.3 | 新卒・就職活動期、基礎スキル習得期 |

| 25-34歳 | 145人 | 18.2 | キャリア形成期、結婚・子育て開始期 |

| 35-44歳 | 184人 | 23.1 | 中堅・リーダー期、子育て盛り、住宅購入期 |

| 45-54歳 | 168人 | 21.1 | 管理職・専門職期、教育費負担期 |

| 55-64歳 | 243人 | 30.5 | ベテラン・指導者期、退職準備期 |

| 65歳以上 | 56人 | 7.0 | 再雇用・継続雇用期、豊富な経験活用期 |

◆ 勤めている業界

表A-4. 業界別の回答者分布

| 業界 | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| IT・通信 | 633 | 79.3 |

| 製造業 | 94 | 11.8 |

| サービス業 | 14 | 1.8 |

| 金融業 | 12 | 1.5 |

| 建設・不動産 | 12 | 1.5 |

| 小売・卸売 | 9 | 1.1 |

| エネルギー・インフラ | 5 | 0.6 |

| 物流・運輸 | 5 | 0.6 |

| 医療・福祉 | 3 | 0.4 |

| 広告・マスコミ | 3 | 0.4 |

| 農林水産業 | 2 | 0.3 |

| 教育・研究 | 1 | 0.1 |

| 公共・行政 | 1 | 0.1 |

| その他 (具体的に) | 4 | 0.5 |

◆ ソフトウェア開発の経験年数

表A-5. 回答者のソフトウェア開発経験年数分布

| 経験年数 | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| 1年未満 | 8 | 1.0 |

| 1-3年 | 45 | 5.6 |

| 4-7年 | 81 | 10.2 |

| 8-12年 | 77 | 9.6 |

| 13年以上 | 587 | 73.6 |

◆ 所属会社のエンジニア数

表A-6. 所属会社のエンジニア規模分布

| エンジニア数 | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| 10人未満 | 141 | 17.7 |

| 10-50人 | 118 | 14.8 |

| 51-200人 | 170 | 21.3 |

| 201-1000人 | 161 | 20.2 |

| 1001人以上 | 208 | 26.1 |

◆ 現在の役職

表A-7. 回答者の役職分布

| 役職 | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| 経営者・役員 | 26 | 3.3 |

| 部長クラス | 55 | 6.9 |

| 課長クラス | 101 | 12.7 |

| 係長クラス | 121 | 15.2 |

| 一般社員 | 405 | 50.8 |

| 派遣社員 | 18 | 2.3 |

| フリーランス(個人事業主) | 60 | 7.5 |

| その他 (具体的に) | 12 | 1.5 |

◆ 職種構成の概要

表A-8. 職種別の回答者分布

| 職種 | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| ソフトウェアエンジニア(フロントエンド) | 237 | 29.7 |

| ソフトウェアエンジニア(バックエンド) | 219 | 27.4 |

| プロジェクトマネージャー | 126 | 15.8 |

| 組み込みソフトウェアエンジニア | 60 | 7.5 |

| フルスタックエンジニア | 37 | 4.6 |

| エンジニアリングマネージャー | 20 | 2.5 |

| プロダクトマネージャー | 12 | 1.5 |

| データエンジニア | 10 | 1.3 |

| クラウドエンジニア | 9 | 1.1 |

| ゲームエンジニア | 8 | 1.0 |

| AIエンジニア / 機械学習エンジニア | 7 | 0.9 |

| セキュリティエンジニア | 6 | 0.8 |

| データサイエンティスト | 6 | 0.8 |

| プラットフォームエンジニア | 5 | 0.6 |

| QAエンジニア | 5 | 0.6 |

| プロセス改善エンジニア(SPI) | 4 | 0.5 |

| iOSエンジニア | 3 | 0.4 |

| Androidエンジニア | 3 | 0.4 |

| IoTエンジニア | 3 | 0.4 |

| DevOpsエンジニア | 2 | 0.3 |

| セキュリティアナリスト | 2 | 0.3 |

| テックリード | 2 | 0.3 |

| Site Reliability Engineer(SRE) | 0 | 0.0 |

| Software Engineer in Test(SET) | 0 | 0.0 |

| アジャイルコーチ | 0 | 0.0 |

| その他 (具体的に) | 12 | 1.5 |

◆ ソフトウェア開発への関わり方

表A-9. ソフトウェア開発への関わり方の分布

| 関わり方 | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| 【内製開発】正社員として開発業務を担当している | 330 | 41.4 |

| 【内製開発】契約社員として開発業務を担当している | 28 | 3.5 |

| 【内製開発】正社員として開発案件の企画・発注を担当している | 41 | 5.1 |

| 【内製開発】派遣社員として派遣先の内製開発に参加している | 17 | 2.1 |

| 【内製開発】役員など委任契約に基づき経営層として開発に関わっている | 4 | 0.5 |

| 【受託開発】成果物の納品義務がある請負契約で開発している | 145 | 18.2 |

| 【受託開発】成果物の納品義務がある準委任契約で開発している | 44 | 5.5 |

| 【受託開発】工数や期間に応じた準委任契約(SESなど)で開発している | 76 | 9.5 |

| 【受託開発】派遣社員として受託企業のプロジェクトに参加し開発している | 30 | 3.8 |

| フリーランスとして開発業務を行っている | 54 | 6.8 |

| 自分の契約形態や開発の関わり方についてよく把握していない | 21 | 2.6 |

| その他 (具体的に) | 8 | 1.0 |

◆ 開発しているプロダクト、またはサービス

表A-10. プロダクトまたはサービスの種類別分布

| プロダクト、またはサービス | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| 業務システム(例:ERP、CRM、会計、人事) | 440 | 55.1 |

| 組み込みソフトウェア(例:家電、車載システム) | 145 | 18.2 |

| インフラサービス(例:ホスティング、クラウド基盤、CDN、DevOpsツール) | 113 | 14.2 |

| コラボレーションツール(例:グループウェア、タスク管理、チャットツール) | 106 | 13.3 |

| EC/ネット通販(例:ECサイト構築、ECモール出店サービス) | 66 | 8.3 |

| セキュリティサービス(例:WAF、脆弱性診断) | 57 | 7.1 |

| マーケティング/広告ツール(例:マーケティングオートメーション、広告配信) | 42 | 5.3 |

| ゲームサービス(例:ソーシャルゲーム、コンシューマー向けゲーム) | 27 | 3.4 |

| 転職・人材サービス(例:転職プラットフォーム、求人広告、採用管理システム) | 19 | 2.4 |

| その他 (具体的に) | 40 | 5.0 |

◆ 開発しているプロダクト、またはサービスの提供方法

表A-11. プロダクトまたはサービスの提供方法別分布

| 提供方法 | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| オンプレミス(企業内サーバーで運用) | 275 | 34.5 |

| デスクトップアプリ(ローカルPCで動作) | 175 | 21.9 |

| SaaS(クラウド提供、例:Salesforce、Google Workspace) | 174 | 21.8 |

| ハイブリッド(オンプレミス+クラウド両方) | 132 | 16.5 |

| IaaS(仮想サーバー提供、例:AWS EC2、Azure Virtual Machines) | 120 | 15.0 |

| 組み込みファームウェア(デバイスに直接書き込むソフトウェア) | 92 | 11.5 |

| 組み込みアプリ(デバイス上で動作するアプリケーション) | 90 | 11.3 |

| PaaS(開発プラットフォーム、例:Heroku、Google App Engine) | 62 | 7.8 |

| モバイルアプリ(例:iOS / Android向けアプリ) | 48 | 6.0 |

| エッジコンピューティング(IoTやネットワーク機器上で動作) | 40 | 5.0 |

| FaaS / サーバーレス(関数単位で提供、例:AWS Lambda) | 32 | 4.0 |

| その他 (具体的に) | 14 | 1.8 |

◆ デプロイ頻度

表A-12. デプロイ頻度の分布

| 更新頻度 | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| 毎日またはほぼ毎日リリース | 30 | 3.8 |

| 週に1回以上リリース | 58 | 7.3 |

| 月に1回以上リリース | 184 | 23.1 |

| 四半期ごとにリリース | 170 | 21.3 |

| 半年に1回程度のリリース | 108 | 13.5 |

| 年に1回以上のリリース | 209 | 26.2 |

| その他 (具体的に) | 39 | 4.9 |

◆ 現在関わるプロダクトのライフサイクルステージ

表A-13. プロダクトのライフサイクルステージ別分布

| ステージ | 人数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| 【導入期(Introduction)】 | ||

| ・まだ市場に出たばかり or これからリリース予定 | ||

| ・顧客数が少なく、売上がほとんどない | ||

| ・認知度を上げるためのマーケティングが重要 | 106 | 13.3 |

| 【成長期(Growth)】 | ||

| ・顧客数が増え、売上が急成長している | ||

| ・競争が激しくなり、差別化が求められる | ||

| ・開発やマーケティングに積極的に投資している | 102 | 12.8 |

| 【成熟期(Maturity)】 | ||

| ・市場に定着し、売上の伸びが鈍化している | ||

| ・競争が激しく、価格やコスト削減が重要な課題 | ||

| ・顧客維持やプロダクトの改良が中心 | 239 | 29.9 |

| 【衰退期(Decline)】 | ||

| ・顧客数が減少し、売上が落ちている | ||

| ・撤退・縮小を検討している or 新プロダクトへ移行中 | ||

| ・ニッチ市場向けに特化する可能性がある | 50 | 6.3 |

| 【わからない / 判断が難しい】 | ||

| ・プロダクトのステージがはっきりしない | ||

| ・異なるフェーズが混在している | 301 | 37.7 |

◆ 居住地分布分析(日本のみ)

都道府県別分布(上位10位)

-scaled.jpg)

表A-14. 都道府県別分布(上位10位)

| 順位 | 都道府県 | 人数 | 割合 |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京都 | 198人 | 24.8% |

| 2 | 神奈川県 | 123人 | 15.4% |

| 3 | 埼玉県 | 68人 | 8.5% |

| 4 | 千葉県 | 63人 | 7.9% |

| 5 | 大阪府 | 62人 | 7.8% |

| 6 | 愛知県 | 47人 | 5.9% |

| 7 | 兵庫県 | 27人 | 3.4% |

| 8 | 福岡県 | 23人 | 2.9% |

| 9 | 北海道 | 22人 | 2.8% |

| 10 | 宮城県 | 12人 | 1.5% |

首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)が56.6%を占める結果となりましたが、これは実際のIT従事者の地域分布(首都圏約45%)と比較して11.6ポイント高い数値となっています。この差異は、インターネット調査の手法的特性により生じたサンプリングバイアスの可能性があります。

地域分布に関する分析結果は、このバイアスを考慮して解釈する必要があり、全国のIT従事者の実態を完全に反映したものではない点にご注意ください。

統計分析手法

¹ Cohen, Jacob. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1988. ² Benjamini, Yoav, and Yosef Hochberg. “Controlling the False Discovery Rate.” Journal of the Royal Statistical Society: Series B 57, no. 1 (1995): 289-300.

◆ 調査結果の注意点

本調査はインターネット調査として実施し、所定の回答者数に達した時点で調査を締め切りました。この調査手法により、以下のようなサンプリングバイアスが生じている可能性があります。

1. 性別バイアス

2. 年齢バイアス

3. 地域バイアス

本章では、開発生産性向上のための各種改善施策について、投資対効果(ROI)の観点から試算・提案を行います。調査結果で明らかになった課題に対し、具体的な改善策を提示します。各施策の仮想的な投資額と期待効果を数値化して比較検討し、限られた予算の中で最も効果的な施策の優先順位付けを行います。

試算に基づく提言:組織改善(特にDORA指標導入やコミュニケーション改善)は、技術投資と比べて高いROI値を示す傾向にあります。そのため、限られた予算の中では組織改善から着手し、その後得られた利益を技術投資に振り向けることで、持続可能な改善サイクルを構築できる可能性があります。

1. 組織改善施策のROI分析

DORA指標導入(ROI +523%)やコミュニケーション改善(ROI +287%)などの組織改善施策は、高額な技術投資と比較して、はるかに高い投資対効果を示しています。この試算結果は、組織改善施策の方が短期的なROIが高いことを示しており、限られた予算の中では組織改善から着手することが効果的であることを示唆しています。

2. 段階的投資による持続可能な改善サイクル

高ROI施策で確実な成果を上げ、その利益を技術基盤整備に再投資する段階的アプローチが最も現実的です。CI/CDやGitHub移行などの技術投資は3年では投資回収が難しいものの、5年スパンでは十分な収益性を示します。組織改善で得た利益を技術投資に振り向けることで、持続可能な改善サイクルを構築できます。

3. 組織特性に応じたカスタマイズの必要性

提示したROI試算は、中規模IT企業100名を想定したモデルケースです。実際の効果は、組織の現状、業界特性、技術的成熟度により大きく異なります。各組織は自社の状況に合わせて数値を調整し、最適な改善戦略を策定する必要があります。

この分析結果により、開発生産性向上への投資判断において、客観的な根拠に基づいた優先順位付けが可能となり、限られたリソースで最大の効果を得るための戦略的指針を提供しています。

注意:以下の数値は試算例であり、実際の効果は組織の状況により大きく異なります。

◆ 試算方法

開発生産性向上への投資を検討する際、限られた予算の中でどの施策が最も効果的かを判断することが重要です。ここでは、調査結果で明らかになった課題に対する具体的な改善策について、投資対効果(ROI)を試算し、優先順位を提案します。

仮定:エンジニア数100名・標準時給・3年評価の設定で計算

表 B-1. ROI計算のための基本パラメータ

| 項目 | 設定値 | 計算根拠 | 調整方法 |

|---|---|---|---|

| 対象人数 | 100名 | エンジニア数100名の組織 | 実際のエンジニア数に変更 |

| 平均時給 | ¥4,500 | 年収900万÷2,000時間 | 自社の平均年収÷2,000時間 |

| 評価期間 | 3年間 | 設備投資の標準回収期間 | 予算承認プロセスに合わせて調整 |

| 年間労働時間 | 2,000時間 | 年間営業日250日×1日8時間(有給休暇・祝日等を除く実働ベース) | 残業込みの実働時間に調整 |

◆ DORA指標導入の詳細ROI分析

最も効果的な施策として、DORA指標導入の詳細な投資効果を試算します。

基本計算式: ROI = (3年間の利益 – 初期投資額) ÷ 初期投資額 × 100

表 B-2. DORA指標導入に関する投資内訳

| 投資項目 | 金額 | 内容 |

|---|---|---|

| 測定ツール導入費 | ¥3,000,000 | DORA指標測定システム構築 |

| コンサルティング費 | ¥2,000,000 | 専門家による導入支援 |

| 組織変革支援費 | ¥1,500,000 | 研修・ワークショップ実施 |

| 合計投資額 | ¥6,500,000 |

表 B-3. DORA指標導入による効果試算

| 効果項目 | 計算 | 金額 |

|---|---|---|

| 年間労働時間 | 100名 × 2,000時間 | 200,000時間 |

| 生産性向上率 | DORA研究の保守的推定 | 15% |

| 年間効果時間 | 200,000時間 × 15% | 30,000時間 |

| 年間効果金額 | 30,000時間 × ¥4,500 | ¥13,500,000 |

| 3年間効果 | ¥13,500,000 × 3年 | ¥40,500,000 |

ROI計算結果: (¥40,500,000 – ¥6,500,000) ÷ ¥6,500,000 × 100 = 523%

◆ 各組織での計算方法

カスタマイズ計算式:

年間効果金額 = エンジニア数 × 年間労働時間 × 改善率(*) × 時給

*改善率の目安は以下の通り

表 B-4. 施策別の改善率と導入期間の比較

| # | 施策 | 改善率範囲 | 平均値 | 導入期間 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | DORA指標導入 | 10-20% | 15% | 3-6ヶ月 |

| 2 | コミュニケーション改善 | 5-15% | 8% | 1-3ヶ月 |

| 3 | CI/CD基盤整備 | 15-30% | 22% | 6-18ヶ月 |

| 4 | 従来型ツール刷新 | 10-25% | 18% | 12-36ヶ月 |

カスタマイズ計算計算例:

表 B-5. 改善施策のROI・優先度比較

| # | 改善施策 | 初期投資 | 年間効果 | 3年間効果 | ROI | 優先度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | DORA指標導入 | ¥6.5M | ¥13.5M | ¥40.5M | +523% | 🔥 最高 |

| 2 | コミュニケーション改善 | ¥2.0M | ¥5.5M | ¥16.4M | +287% | 🔥 最高 |

| 3 | CI/CD基盤整備 | ¥14.0M | ¥2.7M | ¥8.1M | -42% | ⏳ 長期検討 |

| 4 | GitHub移行 | ¥9.4M | ¥2.4M | ¥7.2M | -23% | ⏳ 長期検討 |

◆ 改善施策別ROI比較

ROI計算で注意すべきポイント

高ROI施策(即座に実行推奨)

意外な発見:コストと効果の相関

本調査では、日本のIT業界における開発生産性に関する9つの仮説を統計的に検証しました。経験豊富なIT従事者を対象とした分析により、各章で詳細に検証した結果、以下の統合的な結論が得られました。

◆ 9つの仮説中4つが否定:予想に反してポジティブ、構造的課題は確認

表 C-1. 仮説検証結果一覧

| 検証項目 | 判定 | 検証結果 | 統計的有意性 | 関連章 |

|---|---|---|---|---|

| アジャイル実践者は開発生産性が嫌いである | ❌ No | アジャイル59.6% vs ウォーターフォール39.5% | χ² = 23.537, p < 0.001(高度に有意) | 開発フレームワーク利用状況 |

| ウォーターフォール開発では生産性の計測は無意味と考えられている | ❌ No | アジャイル取り組み率47.8% vs ウォーターフォール35.7% | χ² = 19.962, p < 0.001(高度に有意) | 開発フレームワーク利用状況 |

| 『生産性の計測は危険』という見方が定説になっている | ❌ No | ポジティブ44.3% vs ネガティブ7.6% | p < 0.001(高度に有意) | 開発生産性への印象・認識 |

| 開発生産性は一過性のブームと見られている | ❌ No | ブーム認識10.2% vs 持続性認識58.5% | z = -20.349, p < 0.01(高度に有意) | 開発生産性向上への取り組み状況 |

| 古い開発環境を使用している企業では開発生産性への関心が薄い | ✅ Yes | GitHub利用者52.1% vs VSS利用者31.7% | p < 0.001(高度に有意) | ソースコード管理ツール利用状況 |

| 業種や業態によって開発生産性への取り組みに差がある | ✅ Yes | IT・通信79.3% vs 他業界 | p < 0.001(高度に有意) | 開発フレームワーク利用状況 |

| プロダクトの性質によっても取り組みに差がある | ✅ Yes | SaaS48.2% vs 組み込み26.4% | p < 0.001(高度に有意) | 開発フレームワーク利用状況 |

| 開発生産性の定義は人によって異なる | ✅ Yes | チーム効率50.6% vs 業績向上12.9% | p < 0.001(高度に有意) | 開発生産性への印象・認識 |

| 商習慣など、日本のIT業界特有の文化が影響している可能性がある | ✅ Yes | 不明確要件53.5%・会議過多38.7% | p < 0.001(高度に有意) | 開発生産性の課題と阻害要因 |

「ソフトウェア開発における「開発生産性」に関する実態調査レポート」は、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 (CC BY-SA 4.0) ライセンスの下で提供されています。

© 2025 ファインディ株式会社

◆ ライセンス条件

このライセンスにより、以下の条件の下で自由に利用できます:

◆ 利用時の条件

◆ 詳細情報

ライセンスの詳細については、以下をご参照ください:

◆ 引用例

本レポートを引用する際は、以下の形式をご利用ください:

ファインディ株式会社 (2025). 「ソフトウェア開発における『開発生産性』に関する実態調査」.

CC BY-SA 4.0. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

本調査レポートが日本のソフトウェア開発業界の成長を促進し、開発生産性の向上に向けた取り組みの礎となることを期待しております。